その3 地球の大気水循環(2001/06/30)

熱エネルギーから動力を取り出す機関を『熱機関』と呼びます。例えば代表的なものは蒸気機関です。蒸気機関はピストンの上下運動を繰り返すことによって、熱エネルギーから運動エネルギーを取り出します。蒸気機関はピストンの往復を一周期とする運動を繰り返す『定常系』です。

もう少し具体的に見ると、蒸気機関は熱源から熱エネルギーを受け取ることによって蒸気発生器(高温熱溜)で得た高温高圧の水蒸気でピストンを押し、廃熱を復水器(低温熱溜)を通して冷却水に引き渡すことで、再びピストンを元の位置に復元して、ピストンの往復運動を繰り返すことが出来ます。

蒸気機関は高温高圧のエントロピーの少ないエネルギーから運動エネルギーを取り出し、低温でエントロピーの高い廃熱を捨てることによって定常的な運動が保証されています。

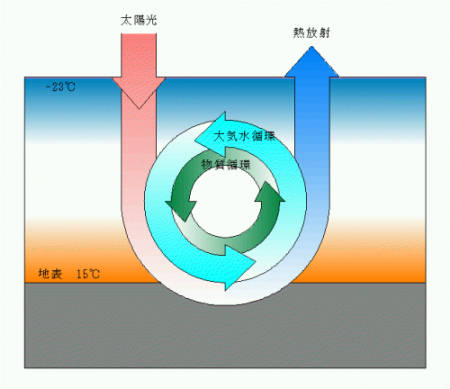

地球もまた全体として一つの熱機関です。地球を暖める熱源は太陽光です。太陽光の一部は直接大気に吸収され、残りは地表に到達して熱化します。暖められた地表は熱伝導で地表近くの大気を温めます。こうして太陽光の大部分は地表付近に平均気温15℃程度(絶対温度288K)の高温熱溜に熱エネルギーを供給します。

供給された熱によって、暖められた空気、あるいは水の蒸発によって水蒸気を多く含んだ空気は軽くなるため対流が発生します。水蒸気を含んだ空気は上層へ移動することによって、圧力が低下することで断熱膨張します。上空5000m程度のところで-23℃(250K)の低温熱溜から熱エネルギーを宇宙空間に捨て去り、熱を失った水蒸気は雲になり、やがて雨となって地表に降り注ぐことによって再び地上に戻ります。

図1 定常系としての地球

ここで、エントロピーについて触れておきます。太陽光の熱エネルギーQを地表の高温(T1=288K)熱溜が受け取るときに同時に受け取る熱エントロピーS1は、

S1 = Q/T1

です。大気上空の低温(T2=250K)熱溜から宇宙空間に捨て去られるエントロピーS2は、

S2 = Q/T2

です。その結果、地球上の諸活動で発生した熱エントロピーは、差し引きして

ΔS = S2 - S1

だけ宇宙空間に捨て去ることが出来ます。地球上の諸活動から発生する熱エントロピーがΔSとバランスし、しかも地球上に余分な物エントロピーを残さない限り、地球上の活動の定常性は保証されます。

このように、地球は太陽光から得たエネルギーを大気水循環を通して、再び大気上空から宇宙空間に捨て去ることによって熱エントロピーを処分する熱機関です。その過程で、大気の対流によって風が吹き、また水を上空に運び上げ、雨を降らせ、地上に降り注いだ水は標高に応じてポテンシャル・エネルギーとして太陽光のエネルギーを蓄えます。この大気水循環が定常的に維持されることが、地球上の全ての活動の定常性の前提になります。

<補足>

太陽光から地球がエネルギーを受け取るとき、同時に受け取るエントロピーを算定する場合、どの段階で算定するかによってその値は変化します。大気を通過して地表に達した太陽光によって暖められる地表の温度は、地表付近の平均大気温15℃よりも高くなります。したがって、地表が受け取るエントロピーは Q/T1よりも小さくなります。地表で熱化したエネルギーは地表付近の大気を暖め、水を蒸発させることによって大気水循環に引き渡されます。この段階でエントロピーは更に増加してQ/T1になると考えられます。

ここで問題にしているのは、地球上の生命活動をはじめとする諸活動で発生するエントロピーの処分についてです。生命活動や人間の生産活動などが行われている環境がエネルギーを受け取る段階での温度は、厳密にはその定義は難しい問題ですが、地表付近の平均大気温15℃として大きな間違いはないと考えられます。

その3補足 地球熱機関の熱収支(2004/02/25)New!

地球が太陽輻射を受けて駆動されている一種の熱機関であることを述べました。ここではもう少し詳しく地球熱機関の熱収支を見ておくことにします。

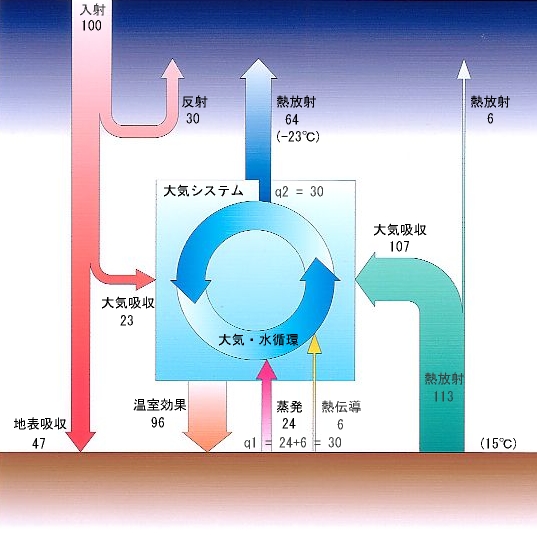

地球熱機関の熱収支(槌田敦著『熱学外論』(朝倉書店)p.127図7.2に基づく)

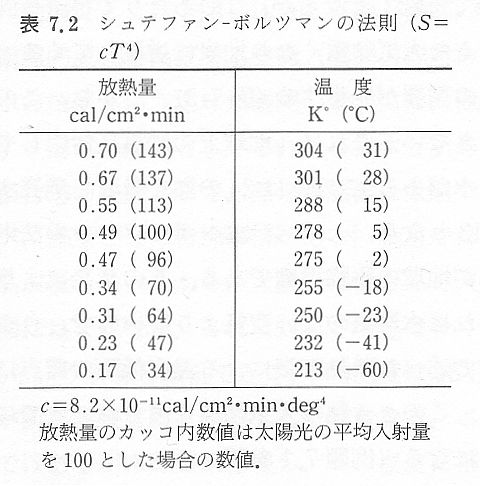

上に示す図は、太陽からの地球の球面が受取る平均的な熱量(=0.49cal/cm2・min=257kcal/cm2・year)を100とした時の熱収支を示しています。入射量100のうち、30はそのまま宇宙空間に反射されます。残りの70のうち、地表に届くまでに23が大気システムに吸収されます。残りの47が地表に到達し、地表を暖めます。シュテファンーボルツマンのT4則に従えば、地表の温度は-41℃と言うことになります(表7.2参照)。

出典/槌田敦著『熱学外論』(朝倉書店)p.127

地球大気は熱を吸収してこれを再放出します。このうち96が再び地表に吸収されます。これが地球大気の『温室効果』と呼ばれるものです。

直接地表に到達する47の太陽輻射と、この96の温室効果によって、地表は合計143を受取ることになります。再びT4則に当てはめると、今度は地表の温度は31℃になってしまいます。これは水のない灼熱の砂漠の気候になります。これは、熱平衡状態であり、その環境に生物が存在することは出来ません。

実際には、地球の全球平均気温は15℃程度と言われています。これは113に対応する値です。この差30(=143-113)=q1が地球の大気・水循環システムの駆動力として消費されます。30のうち6は地表(15℃)から大気への熱伝導によって大気を暖めます。残りの24は地表(15℃)からの水の蒸発の潜熱として大気システムに渡されます。

暖められた大気、あるいは水蒸気を多く含んだ大気は軽いために、上昇傾向を持つため、これによって大気循環が形成されます。水蒸気を多く含んだ大気は、上昇するにつれて断熱膨張し、やがて露点に達し、水蒸気は再び水に戻り雨となって地表に降り注ぎます。このとき、地表で受取った24の潜熱を放出し大気に渡します。最終的に、地上5000m付近(-23℃)において、大気水循環からの30を含む64が赤外線放射で宇宙空間に放出されることになります。

この、地球の大気・水循環によって、地球上で行われる活動の結果増加する熱エントロピーgsが処分されます。具体的に計算すると以下の通りです。

エネルギー収支 q1=q2=0.3×257kcal/cm2・year=77.1kcal/cm2・year

エントロピー収支 q1/T1+gs=q2/T2

処分されるエントロピー gs=77.1(1/(273-23)-1/(273+15))=0.0407kcal/cm2・year・deg=41cal/cm2・year・deg

一方、地球放射113のうち、107は再び大気システムに捕らえられ、残りの6は、いわゆる『大気の窓』などを通して直接宇宙空間に放出されます。

さて、ここで二酸化炭素地球温暖化について少し触れておくことにします。大気の温室効果とは、地球輻射を地球大気が吸収し、これを再輻射するうち、地表に向かって放射される部分のことです。大気を構成する分子は、分子ごとに特定の波長のエネルギーを吸収します。現在、地球輻射113のうち、既に107が大気に捕らえられています(約95%)。地球の大気組成では、どうしても吸収することの出来ない波長帯があり(=大気の窓)、地球放射を100%捕捉することは出来ません。また、大気に吸収されたエネルギーが100%地表に放射されるわけでもありません。

このような状況では、大気中二酸化炭素濃度がいくら増えようとも、大気に捕らえられる地球輻射の増加量が著しく増加することは考えられず、最大でも5%に満たないことは明らかです。更に、仮に気温上昇が生じれば、大気・水循環が活性化されることになり、雲量の増加が考えられます。雲量の増加は、太陽輻射に対する反射率を大きくすることが考えられ、温暖化に対する負のフィードバックになる可能性が高いと考えられます。

以上の理由から、現在『二酸化炭素地球温暖化脅威説』として騒がれている、人為的に大気に付加された二酸化炭素による『温室効果』によって、地球の気温が生態系に致命的な悪影響を及ぼすほどに上昇することは考えられません。詳しくは、二酸化炭素地球温暖化脅威説批判 をご覧ください。

■ 参考文献 槌田敦著『熱学外論』(朝倉書店,1992年)

~ 環境問題を見る視点 ~ 近 藤 邦 明氏 『環境問題』を考える より

新規作成:Mar.19,2008

最終更新日:Mar.13,2009