§6.社会問題としての地球温暖化

6-1 環境問題とは何か

第一部の検証作業によって、二酸化炭素地球温暖化脅威説による環境問題の解釈は、ほとんど自然科学的な根拠のないものであることが確認されたと考える。 ここで主張していることは、あくまでも『二酸化炭素地球温暖化脅威説』に言われる環境問題が自然科学的にみて根拠の薄いものだということであり、『環境問 題』が虚構だといっているのではない。このレポートの主目的ではないが、もう一度環境問題の本質とは何なのかを確認しておくことにする(詳細な議論につい ては、環境問題総論、ならびに参考文献を参照されたい)。

地球は全体として、生命活動を含む、準定常的な巨大な熱機関だと考えられる。熱機関は高温熱源からエントロピーの小さいエネルギーを受け取り、系内にお いて周期的・定常的な活動を行い、その活動の結果増加したエントロピーを低温熱エネルギーと伴に系外に捨て去ることによって定常的・持続的な運転が保障さ れる。機関内における活動とは、作動物質の周期的な循環運動である。宇宙空間に浮かんだ惑星において、物質は地球重力に捉えられているため、宇宙空間に廃 棄できるエントロピーは低温熱と伴に捨て去ることの出来る熱エントロピーに限られることは重要である。

系内において何らかの活動をしつつ、全体として定常状態を維持している系を定常系と呼ぶ。特に、地球のように系外とエネルギーのやり取りが可能な系を定 常開放系と呼ぶ。ただし、前述のように、地球は物質については閉鎖系であることは環境問題を考える上で重要である。また、全体として定常開放系である系に 含まれる部分系もまた定常開放系である。ただし、部分系においては、廃物という物エントロピーが系内において全て熱エントロピーに変換可能な場合に限り、 熱だけでなく物についても開放系となることが出来る。

地球についてもう少し具体的に考えてみる。地球が受け取る高温熱エネルギーは太陽放射である。作動物質の循環として重要なものは、大気循環、水循環、そ して生態系における食物連鎖を通した栄養循環を含む物質循環である。太陽放射を受け取り、生命活動を含む地球上の物理・化学的な活動の結果生じた余分なエ ントロピーは、水循環、大気循環を通して最終的に全て熱エントロピーとなり、大気上空において低温の赤外線放射によって地球系外に捨て去られる。

以上が地球という熱機関が準定常的な活動を長期間維持してきた理由である。環境問題とは、人間社会の活動によって、生態系、とりわけ人間という生物の生息環境が悪化し、その定常性が阻害される現象だと考えられる。以下、幾つかの項目について、もう少し具体的に検討する。

(1) 栄養循環の直接的な破壊

まず、高等生物(人間を含む)を含む地球生態系において、その豊かさを保障しているのは、生態系の栄養循環において第一生産者である光合成生物の豊かさ である。光合成生物の生息環境を悪化させることは、生態系を巡る物質循環(=栄養循環)の豊かさを破壊する、最も直接的で重大な環境破壊である。森林の回 復速度を超えた過剰な森林開発、焼畑、乾燥農法・過放牧による塩害・砂漠化による農地の破壊、都市化(道路、インフラ建設も含む)による植生の破壊などで ある。

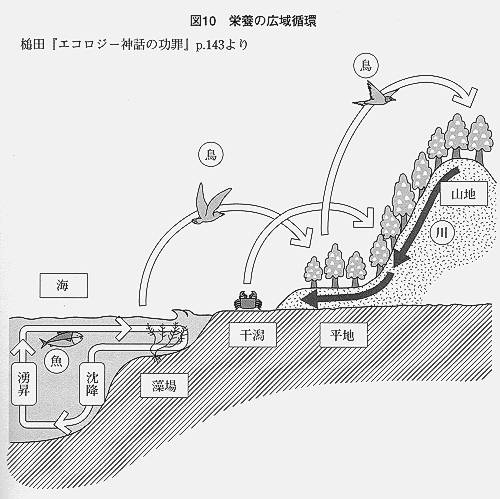

一般に、地球上の物質は、地球重力によって重力分布に向かう傾向がある。生態系における物質循環もこれに従う。生態系を巡る物質も徐々に重力によって高 所から低所へ、そして海洋の深部へと向かう。単純に考えれば陸上の生態系は短命なものになるはずである。しかし実際にそうなっていないのは、生態系を巡る 巧妙な機構があるからである。海洋では、地球の自転あるいは海水温の密度差による湧昇流によって、一旦海洋の深部に降下した栄養分が再び海洋表層に運び上 げられ、豊かな海洋生態系が出来る。魚や海棲生物を食料とする鳥類によってこの養分は摂取され、排泄物として再び陸上に還流する。また、遡河性の回遊魚の 存在も無視できない。こうした生態系における栄養分の『大循環』の破壊も重大な問題である。

6-1 環境問題とは何か

第一部の検証作業によって、二酸化炭素地球温暖化脅威説による環境問題の解釈は、ほとんど自然科学的な根拠のないものであることが確認されたと考える。 ここで主張していることは、あくまでも『二酸化炭素地球温暖化脅威説』に言われる環境問題が自然科学的にみて根拠の薄いものだということであり、『環境問 題』が虚構だといっているのではない。このレポートの主目的ではないが、もう一度環境問題の本質とは何なのかを確認しておくことにする(詳細な議論につい ては、環境問題総論、ならびに参考文献を参照されたい)。

地球は全体として、生命活動を含む、準定常的な巨大な熱機関だと考えられる。熱機関は高温熱源からエントロピーの小さいエネルギーを受け取り、系内にお いて周期的・定常的な活動を行い、その活動の結果増加したエントロピーを低温熱エネルギーと伴に系外に捨て去ることによって定常的・持続的な運転が保障さ れる。機関内における活動とは、作動物質の周期的な循環運動である。宇宙空間に浮かんだ惑星において、物質は地球重力に捉えられているため、宇宙空間に廃 棄できるエントロピーは低温熱と伴に捨て去ることの出来る熱エントロピーに限られることは重要である。

系内において何らかの活動をしつつ、全体として定常状態を維持している系を定常系と呼ぶ。特に、地球のように系外とエネルギーのやり取りが可能な系を定 常開放系と呼ぶ。ただし、前述のように、地球は物質については閉鎖系であることは環境問題を考える上で重要である。また、全体として定常開放系である系に 含まれる部分系もまた定常開放系である。ただし、部分系においては、廃物という物エントロピーが系内において全て熱エントロピーに変換可能な場合に限り、 熱だけでなく物についても開放系となることが出来る。

地球についてもう少し具体的に考えてみる。地球が受け取る高温熱エネルギーは太陽放射である。作動物質の循環として重要なものは、大気循環、水循環、そ して生態系における食物連鎖を通した栄養循環を含む物質循環である。太陽放射を受け取り、生命活動を含む地球上の物理・化学的な活動の結果生じた余分なエ ントロピーは、水循環、大気循環を通して最終的に全て熱エントロピーとなり、大気上空において低温の赤外線放射によって地球系外に捨て去られる。

以上が地球という熱機関が準定常的な活動を長期間維持してきた理由である。環境問題とは、人間社会の活動によって、生態系、とりわけ人間という生物の生息環境が悪化し、その定常性が阻害される現象だと考えられる。以下、幾つかの項目について、もう少し具体的に検討する。

(1) 栄養循環の直接的な破壊

まず、高等生物(人間を含む)を含む地球生態系において、その豊かさを保障しているのは、生態系の栄養循環において第一生産者である光合成生物の豊かさ である。光合成生物の生息環境を悪化させることは、生態系を巡る物質循環(=栄養循環)の豊かさを破壊する、最も直接的で重大な環境破壊である。森林の回 復速度を超えた過剰な森林開発、焼畑、乾燥農法・過放牧による塩害・砂漠化による農地の破壊、都市化(道路、インフラ建設も含む)による植生の破壊などで ある。

一般に、地球上の物質は、地球重力によって重力分布に向かう傾向がある。生態系における物質循環もこれに従う。生態系を巡る物質も徐々に重力によって高 所から低所へ、そして海洋の深部へと向かう。単純に考えれば陸上の生態系は短命なものになるはずである。しかし実際にそうなっていないのは、生態系を巡る 巧妙な機構があるからである。海洋では、地球の自転あるいは海水温の密度差による湧昇流によって、一旦海洋の深部に降下した栄養分が再び海洋表層に運び上 げられ、豊かな海洋生態系が出来る。魚や海棲生物を食料とする鳥類によってこの養分は摂取され、排泄物として再び陸上に還流する。また、遡河性の回遊魚の 存在も無視できない。こうした生態系における栄養分の『大循環』の破壊も重大な問題である。

槌田敦著 『新石油文明論』 95頁

まず、海洋生態系の物質汚染による破壊、鳥類の生息環境の悪化、例えば人工海岸線による干潟の激減、遡河性回遊魚の遡上を妨げる構造物の建設、あるいは遡河性回遊魚の沿岸での大量捕獲も大きな問題である。

栄養循環における生物としての人間の役割を考えてみる。雑食性の大型獣である人間は、他の動植物を食べて糞尿を生産する。生態系の物質循環から考えれ ば、この糞尿を作り出すことが人間の最も重要な(唯一の)役割である。糞尿は、昆虫などの小動物や、微生物・バクテリアによって分解され、再び光合成生物 に摂取されることによって陸上生態系を豊かにする。

ところが、現代の人間社会、特に工業化・都市化の進んだ社会では、栄養循環を徹底的に破壊している。産業の『国際分業』によって世界市場が形成され、食 料が生産された地域とは異なった地域に大量かつ長距離の移動を行っている。食糧を大量に輸入する国は、相対的に工業化・都市化が進行しており、臨海部の沖 積平野に高い人口密度で『生息』している。ここで消費された食料は排泄物となり、都市の下水道システムを通して、陸上生態系の栄養循環から切り離されて、 投棄される。

生態系の栄養循環の定常性を維持するためには、排泄物は食糧生産地の農地に還元すべきである。現実には生産地から遠く離れた国において、陸上生態系に還 元されることなく投棄されている。当然の帰結として農業生産国の地力は低下し、これを補うために補給される化学肥料によって更に疲弊し、砂漠化を加速する ことになる。一方、食料の大量輸入国では、生態系の物質循環を無視した大量の糞尿処理によって、富栄養化による海洋汚染の一因になる。 生態系の栄養循環 において人間の生産する最も重要な生産物である糞尿を無意味に投棄している現状は技術の貧困というほかない。また、農業生産物の世界市場における大量取引 は、生態系の栄養循環を破壊する世界の農地破壊の主要な原因の一つである(詳細は、3-3 現代砂漠化の原因は自由貿易を参照されたい)。

(2) 物エントロピーの蓄積

人間社会の活動、特に工業的な生産活動に起因する地球の物質循環における重大な問題は、『ごみ問題』である。既に述べたように、地球は物質については閉 鎖系である。そのため、地球の生態系によって熱エントロピーに変換できない物質的な汚染を生態系の活動の場である地表に蓄積することは、重大な環境破壊で ある。工業生産によって人工的に合成される、元々地球生態系には存在しない膨大な化学物質、あるいは重金属、そして原子力発電によって作り出される核廃物 などがこれにあたる。これらの物質は、栄養循環や水循環を通して生態系に取り込まれ、物理・化学的な毒性、遺伝的な毒性として発現し、生態系を破壊する。

あるいは大気中に排出される粒子状物質や気体廃棄物などは、酸性雨などの化学的な影響、あるいは上層大気の太陽放射に対する特性の変化による大気循環に及ぼす影響などがある。

(3) 水循環の破壊

既に(1)で述べた栄養循環における生物環境の直接的な破壊とも密接に関係している。森林を伐採して乾燥農法の大規模農地を作ることや、大規模な焼畑に よる農地の確保は、地表を乾燥させ、水の蒸発量の減少をもたらす。更に塩害や化学肥料の多投などによって、土壌の団粒構造が破壊され、保水能力が低下すれ ば少しの雨で養分は洗い流され、やがて農地は放棄され砂漠となる。一旦砂漠化すると、地表の太陽放射に対する反射率が大きくなり、蒸発量が減ることとの相 乗効果で砂漠上空は安定した高圧帯となり、ますます雨が降らなくなる。

都市化の進行に伴って、地表は不透水性になり、降雨は大規模下水道で短時間で海へ捨て去られる。人口密度の高い都市を養うためには、遠隔地に用水ダムを 建設し、これを収奪的に都市に供給する。ダム建設地周辺の水循環は破壊され、同時に生態系も破壊される。巨大なダムは大量の水蒸気を供給することになり、 軽くなった大気の上昇気流強度は強くなり、周辺地域から水蒸気を含んだ大気を吸い寄せることになる。もし周囲が半乾燥地帯であれば、砂漠化の進行を助長す ることになる。

ダム~連続堤による治水システムは、大量の雨水を速やかに海へ流し去る。河川断面積を大きくし、蛇行した河道を直線的に変更し動水勾配を大きくすると伴 に、河道をコンクリートなどで被覆することで表面粗度を小さくする。こうした構造物は、堤外地との水循環・物質循環と、その結果としての生態系の栄養循環 を貧弱なものにする。

(4) 大気循環に与える影響

地球の夜の側の衛星写真を見たことがある方も多いと思う。そこに浮かんだ光点の密度分布は、人工的なエネルギー消費量の分布を反映しているものと考えられる。

栄養循環における生物としての人間の役割を考えてみる。雑食性の大型獣である人間は、他の動植物を食べて糞尿を生産する。生態系の物質循環から考えれ ば、この糞尿を作り出すことが人間の最も重要な(唯一の)役割である。糞尿は、昆虫などの小動物や、微生物・バクテリアによって分解され、再び光合成生物 に摂取されることによって陸上生態系を豊かにする。

ところが、現代の人間社会、特に工業化・都市化の進んだ社会では、栄養循環を徹底的に破壊している。産業の『国際分業』によって世界市場が形成され、食 料が生産された地域とは異なった地域に大量かつ長距離の移動を行っている。食糧を大量に輸入する国は、相対的に工業化・都市化が進行しており、臨海部の沖 積平野に高い人口密度で『生息』している。ここで消費された食料は排泄物となり、都市の下水道システムを通して、陸上生態系の栄養循環から切り離されて、 投棄される。

生態系の栄養循環の定常性を維持するためには、排泄物は食糧生産地の農地に還元すべきである。現実には生産地から遠く離れた国において、陸上生態系に還 元されることなく投棄されている。当然の帰結として農業生産国の地力は低下し、これを補うために補給される化学肥料によって更に疲弊し、砂漠化を加速する ことになる。一方、食料の大量輸入国では、生態系の物質循環を無視した大量の糞尿処理によって、富栄養化による海洋汚染の一因になる。 生態系の栄養循環 において人間の生産する最も重要な生産物である糞尿を無意味に投棄している現状は技術の貧困というほかない。また、農業生産物の世界市場における大量取引 は、生態系の栄養循環を破壊する世界の農地破壊の主要な原因の一つである(詳細は、3-3 現代砂漠化の原因は自由貿易を参照されたい)。

(2) 物エントロピーの蓄積

人間社会の活動、特に工業的な生産活動に起因する地球の物質循環における重大な問題は、『ごみ問題』である。既に述べたように、地球は物質については閉 鎖系である。そのため、地球の生態系によって熱エントロピーに変換できない物質的な汚染を生態系の活動の場である地表に蓄積することは、重大な環境破壊で ある。工業生産によって人工的に合成される、元々地球生態系には存在しない膨大な化学物質、あるいは重金属、そして原子力発電によって作り出される核廃物 などがこれにあたる。これらの物質は、栄養循環や水循環を通して生態系に取り込まれ、物理・化学的な毒性、遺伝的な毒性として発現し、生態系を破壊する。

あるいは大気中に排出される粒子状物質や気体廃棄物などは、酸性雨などの化学的な影響、あるいは上層大気の太陽放射に対する特性の変化による大気循環に及ぼす影響などがある。

(3) 水循環の破壊

既に(1)で述べた栄養循環における生物環境の直接的な破壊とも密接に関係している。森林を伐採して乾燥農法の大規模農地を作ることや、大規模な焼畑に よる農地の確保は、地表を乾燥させ、水の蒸発量の減少をもたらす。更に塩害や化学肥料の多投などによって、土壌の団粒構造が破壊され、保水能力が低下すれ ば少しの雨で養分は洗い流され、やがて農地は放棄され砂漠となる。一旦砂漠化すると、地表の太陽放射に対する反射率が大きくなり、蒸発量が減ることとの相 乗効果で砂漠上空は安定した高圧帯となり、ますます雨が降らなくなる。

都市化の進行に伴って、地表は不透水性になり、降雨は大規模下水道で短時間で海へ捨て去られる。人口密度の高い都市を養うためには、遠隔地に用水ダムを 建設し、これを収奪的に都市に供給する。ダム建設地周辺の水循環は破壊され、同時に生態系も破壊される。巨大なダムは大量の水蒸気を供給することになり、 軽くなった大気の上昇気流強度は強くなり、周辺地域から水蒸気を含んだ大気を吸い寄せることになる。もし周囲が半乾燥地帯であれば、砂漠化の進行を助長す ることになる。

ダム~連続堤による治水システムは、大量の雨水を速やかに海へ流し去る。河川断面積を大きくし、蛇行した河道を直線的に変更し動水勾配を大きくすると伴 に、河道をコンクリートなどで被覆することで表面粗度を小さくする。こうした構造物は、堤外地との水循環・物質循環と、その結果としての生態系の栄養循環 を貧弱なものにする。

(4) 大気循環に与える影響

地球の夜の側の衛星写真を見たことがある方も多いと思う。そこに浮かんだ光点の密度分布は、人工的なエネルギー消費量の分布を反映しているものと考えられる。

この衛星写真の光点の密度分布に対応した人工的

な熱源が地上に分布していると考えられる。現在では、大都市において、太陽放射によって供給されるエネルギーに匹敵する人工的なエネルギーが消費されてい

る。人工の熱源による大気への運動エネルギーの供給と、その熱源の偏在は大気循環に何らかの撹乱を生じさせる可能性が高い。

既に検討してきた森林破壊をはじめとする地表の改変による太陽放射に対する反射率の変化、水循環の大規模な改変などと共に、人工熱源の影響が、気圧配置や大気循環に影響を与え、気象現象を撹乱する可能性は低くない。

6-2 二酸化炭素地球温暖化は環境問題ではない

では、人間社会の活動として、炭化水素燃料の燃焼によって環境に排出される二酸化炭素は環境問題を引き起こすのだろうか?

既に検討してきた森林破壊をはじめとする地表の改変による太陽放射に対する反射率の変化、水循環の大規模な改変などと共に、人工熱源の影響が、気圧配置や大気循環に影響を与え、気象現象を撹乱する可能性は低くない。

6-2 二酸化炭素地球温暖化は環境問題ではない

では、人間社会の活動として、炭化水素燃料の燃焼によって環境に排出される二酸化炭素は環境問題を引き起こすのだろうか?

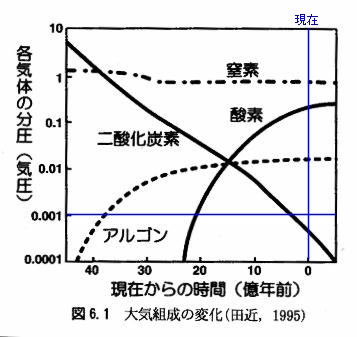

丸山茂徳・磯崎行雄著「生命と地球の歴史」(岩波新書)163頁

二酸化炭素は、生態系の第一生産者である光合成

生物が太陽放射エネルギーを利用して炭水化物を合成するための必須の原料である。地球上に光合成生物が誕生した当時(約27億年前)、あるいは植物が陸上

へ進出し始めた時期(5~4億年前)に比べて、現在の大気中二酸化炭素濃度は非常に低い。植物にとっては現在の大気は常に二酸化炭素の欠乏状態にある。

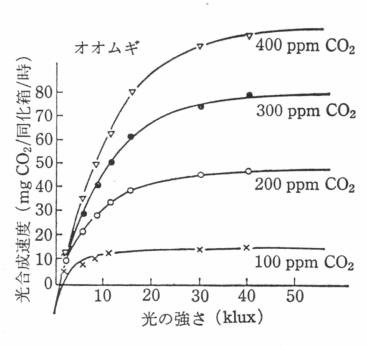

そのため、植物の生育環境の二酸化炭素濃度の上昇は、肥料効果を持つことは良く知られている。ビニールハウスによる農作物の栽培において、灯油を燃焼さ せることで、気温を高くすると同時に二酸化炭素濃度を高くすることによって、収量は飛躍的に増加する。ビニールハウスでは、二酸化炭素濃度を 800ppm~1500ppm程度にしているようである。

そのため、植物の生育環境の二酸化炭素濃度の上昇は、肥料効果を持つことは良く知られている。ビニールハウスによる農作物の栽培において、灯油を燃焼さ せることで、気温を高くすると同時に二酸化炭素濃度を高くすることによって、収量は飛躍的に増加する。ビニールハウスでは、二酸化炭素濃度を 800ppm~1500ppm程度にしているようである。

槌田敦 著『熱学外論』(朝倉書店,1992年),123頁

上図は、大麦についての二酸化炭素濃度と光合成速度の関係を調べたグラフである。二酸化炭素濃度の上昇に伴って、著しく光合成速度が上昇することがわかる。

大気中の二酸化炭素濃度の上昇は、植物の生息条件にとって非常に好ましいことである。二酸化炭素濃度が現在の2倍程度に増えたとしても、生態系に悪影響 があるとは考えられない。むしろ栄養循環における第一生産者である植物の生産効率が高まることによって、生態系全体が豊かになると考えられる。

現在の二酸化炭素温暖化脅威説(以下、「温暖化説」と呼ぶことにする)では、こうした二酸化炭素の生態系における積極的な役割には触れず、殊更温暖化に よって生態系が悪影響を受けるという危機感をあおることに躍起になっているようである。しかし、第一部で検討したとおり、二酸化炭素による地球の温暖化 は、高緯度地方の温暖化と、気温の年較差の縮小による穏やかで暖かい地域の拡大になり、水循環の活性化と共に、それ自身が生態系にとって好ましい変化であ る。

大気中の二酸化炭素濃度の上昇は、植物の生息条件にとって非常に好ましいことである。二酸化炭素濃度が現在の2倍程度に増えたとしても、生態系に悪影響 があるとは考えられない。むしろ栄養循環における第一生産者である植物の生産効率が高まることによって、生態系全体が豊かになると考えられる。

現在の二酸化炭素温暖化脅威説(以下、「温暖化説」と呼ぶことにする)では、こうした二酸化炭素の生態系における積極的な役割には触れず、殊更温暖化に よって生態系が悪影響を受けるという危機感をあおることに躍起になっているようである。しかし、第一部で検討したとおり、二酸化炭素による地球の温暖化 は、高緯度地方の温暖化と、気温の年較差の縮小による穏やかで暖かい地域の拡大になり、水循環の活性化と共に、それ自身が生態系にとって好ましい変化であ る。

現状では、第一部で

検討したとおり、温暖化説に主張されている気温上昇過程は現れていないようである。しかし、たとえ温暖化説のシナリオ通りの気温上昇が起こっても、それは

生態系にとって『好ましい変化』であって、決して悪いことではない。温暖化説に想定された気温上昇過程は、環境問題ではない。

6-3 社会問題としての地球温暖化

人為的に排出された二酸化炭素によって、その大気中濃度が上昇し、温室効果の増大によって平均気温の上昇、特に寒冷な高緯度地方において顕著な気温上昇 が起こるという、二酸化炭素地球温暖化説で描かれたシナリオは、たとえそれが現実に起こったとしても、これは生態系にとって好ましい変化であって、地球と いう定常開放系の定常性を破壊することはなく、したがって環境問題ではない。

しかし、現実の社会では大多数の人々が、「二酸化炭素地球温暖化脅威説」に描かれたシナリオが現実に進行中であり、これが「現在の地球における中心的な 環境問題なのだ」と『信じて』いる。それだけではない。各国政府は、このシナリオの下で現実の政策を立案して法制化しているのである。こうした、理由のな い妄信的な信頼によって成立し、運営される政治は危うい。前世界大戦で苦い経験をしたはずのジャーナリズム、マスコミは、またしても同じ轍を踏もうとして いる。

既に、地球温暖化説が登場した歴史的な事実や背景については、多くの著書があるのでここでは繰り返さない。以下、現在の社会問題という側面から、どのようにして地球温暖化が信じられ、政策が立案され、一体誰が利益を得るのかを考えていく。

(1) 先進国・企業の経済戦略

既に先進工業国においては、物質的な、特に工業製品に関して、豊かさは飽和状態に達しつつある。また、一般に流通する工業製品生産については、途上国へ の技術移転が進み、安い労働賃金に支えられた安価で優れた製品が世界市場に大量に供給され始めている。その結果、先進工業国グループの世界市場における工 業製品のシェアあるいは絶対的な生産量は低下傾向にある。

更なる経済成長によって、あくなき豊かさを追求するために、先進工業国グループが世界市場において再びそのシェアを回復するためには、最先端技術を用い た新規の商品を開発することが必要である。その絶好の大義名分が「二酸化炭素地球温暖化脅威説」を背景とする「エコ商品」の投入である。

それを国際的に制度として後押ししようとする枠組みが『京都議定書』である。冷静に考えれば、京都議定書の示す、各国に割り当てられた二酸化炭素排出削 減目標あるいは排出権は不当なものである。これは、既に大量の二酸化炭素を排出して、物質的な豊かさを獲得した先進国グループの既得権益の保護と、途上国 の正当で自発的発展の制限である。

また、京都メカニズムあるいはクリーン開発メカニズムとは、先進工業国グループが最先端技術の新たな販路として途上国を確保することを強力に後押しする ものであり、更にその見返りとして二酸化炭素排出権を自国に移転することによって、更なる市場支配力を強固なものにする。更に、二酸化炭素排出権取引とい う『仮空の市場』は、無から大金を生み出す仕組みとして、投機の対象として先進工業国にとって魅力的な市場である。

日本国内においても状況は同じである。国家戦略として『エコ商品』開発を強力に後押しし、「環境にやさしい」という裏づけの無い謳い文句の下で、一般の 市場価格より高い商品が売られ、あまりにも高くて普及が望めないような商品については国家補助という名目で税金が企業へ流れているのである。企業にとって は『エコ商品』は非常に収益性の高い魅力的な市場なのである。

こうして、二酸化炭素地球温暖化脅威説によって、先進工業国グループは世界市場の支配権を将来的にも確保することが保障される。先進工業国グループに とっては、二酸化炭素地球温暖化脅威説の自然科学的な妥当性の検討など、どうでも良いことであって、世界市場における支配権の確保に有効であるから、二酸 化炭素地球温暖化脅威説を強力に支持しているのである。

(2) 科学的な分析を欠いた無責任な国の対応

環境政策に限らず、国家が何らかの財政措置を行うような事業にあっては国の責任で、当該事業の目的に対して、支出した税金に対するその目的の達成度が十 分に満足できるものかどうかを判断しなければならない。少なくとも事業の事前評価の段階でその実効性を徹底的に検討し、事業が完了した後には効果を評価 し、期待どうりの効果があったか、あるいは不十分なところがあればそれを改善すべく努力することが要求されることは言うまでも無い。

しかしながら、環境問題対策、特に地球温暖化対策として行われている事業については、事前の評価すら行われていない。現在の国の環境政策の基本にある二 酸化炭素地球温暖化脅威説は、既に検討したように、IPCC報告において一数値実験結果として『数℃の気温上昇があるかもしれない』という見通しに過ぎな い。しかも、この温暖化説は、理論的な反論のみならず、多くの実際の観測データからも妥当性はきわめて低いのが現状である。

更に、地球温暖化対策として進められている石油代替エネルギーに対する技術的な評価の杜撰さは、ひどい状況である。仮に、二酸化炭素地球温暖化脅威説が 妥当なものだったとしても、現在導入が進められている石油代替エネルギーシステムは、あまりにも低効率であって、石油とその他希少資源の浪費を加速する可 能性が極めて高い(詳細は次セクション以下で検討する)。しかし、低効率であるがゆえに石油代替エネルギーへの移行は産業規模の拡大につながり、国にとっ ての、ポスト公共土木工事として新たな利権構造を生み出しつつある。

問題が一科学分野における学問的な論争であるならば別であるが、実際の国家政策として事業化される環境政策においては、国の責任においてその妥当性を科 学的・徹底的に検討することは当然のことである。科学的な検討は学会やその中で力を振るう企業に支えられた『御用学者』の判断をそのまま採用することに よって、責任放棄している状況は許されない。このような姿勢によってこれまで何度失敗を繰り返してきたのか、経験から学ぶべきである。

(3) 報道機関の問題

更に大きな問題が、環境問題関連、とりわけ地球温暖化に対する報道機関の報道内容である。環境問題は、通常の国家政策とは異なり、その判断において科学 的な検証が決定的に重要であり、必要不可欠である。環境問題の内容把握、そして問題対策の立案は、自然科学的な裏づけなしには成功はおぼつかない。報道機 関としては、国民に対して環境問題についての出来るだけ正確で科学的な判断材料を提供するべきである。

しかし、残念ながら今日の環境問題に関する報道は、国、あるいはそれに準ずる研究機関などの権威組織の報道機関向けの発表を、独自の科学的な検証を経ぬままに、大量に撒き散らしている。自ら報道した内容の矛盾点すらも放置しているのが現状である。

巷にあふれるこうした大量の情報の『成果』が、大多数の人が科学的・論理的な背景のない「二酸化炭素地球温暖化脅威論」を信じている現在の危機的な状況 を作り出した。この社会的な責任はきわめて大きい。独自の分析を欠いた権威機関の「玄関ねた」にたよる報道姿勢は、報道機関の自殺行為であり、かつての轍 をまたしても踏むことになりそうである。

(4) 研究機関の問題

大学や公的な研究機関における地球温暖化対策に対する研究内容は、既に検討してきた企業・国家戦略の影響によって規定されている。国公立大学では、独立行政法人化によって、研究費を獲得するために企業あるいは国家の政策に沿った研究開発に重点がおかれている。

その結果、環境問題・地球温暖化の論理的な考察やエネルギーコストという問題の核心に対する研究は隅に追いやられ、専ら「いわゆるエコエネルギー」の実用化という側面での研究開発が重点的に行われている。

6-4 結論

先進工業国・企業の世界市場における利権の拡大の野望の下で、更なる利益追求を目指す企業と、これを無批判に後押しし、同時に新たな利権にありつこうと する国、研究費によってこれに追従する大学・研究機関という産官学共同体と、その宣伝部隊としてのマスコミ・報道機関によって創られた多くの人が信じる共 同幻想が、社会問題としての『地球温暖化』なのである。

6-3 社会問題としての地球温暖化

人為的に排出された二酸化炭素によって、その大気中濃度が上昇し、温室効果の増大によって平均気温の上昇、特に寒冷な高緯度地方において顕著な気温上昇 が起こるという、二酸化炭素地球温暖化説で描かれたシナリオは、たとえそれが現実に起こったとしても、これは生態系にとって好ましい変化であって、地球と いう定常開放系の定常性を破壊することはなく、したがって環境問題ではない。

しかし、現実の社会では大多数の人々が、「二酸化炭素地球温暖化脅威説」に描かれたシナリオが現実に進行中であり、これが「現在の地球における中心的な 環境問題なのだ」と『信じて』いる。それだけではない。各国政府は、このシナリオの下で現実の政策を立案して法制化しているのである。こうした、理由のな い妄信的な信頼によって成立し、運営される政治は危うい。前世界大戦で苦い経験をしたはずのジャーナリズム、マスコミは、またしても同じ轍を踏もうとして いる。

既に、地球温暖化説が登場した歴史的な事実や背景については、多くの著書があるのでここでは繰り返さない。以下、現在の社会問題という側面から、どのようにして地球温暖化が信じられ、政策が立案され、一体誰が利益を得るのかを考えていく。

(1) 先進国・企業の経済戦略

既に先進工業国においては、物質的な、特に工業製品に関して、豊かさは飽和状態に達しつつある。また、一般に流通する工業製品生産については、途上国へ の技術移転が進み、安い労働賃金に支えられた安価で優れた製品が世界市場に大量に供給され始めている。その結果、先進工業国グループの世界市場における工 業製品のシェアあるいは絶対的な生産量は低下傾向にある。

更なる経済成長によって、あくなき豊かさを追求するために、先進工業国グループが世界市場において再びそのシェアを回復するためには、最先端技術を用い た新規の商品を開発することが必要である。その絶好の大義名分が「二酸化炭素地球温暖化脅威説」を背景とする「エコ商品」の投入である。

それを国際的に制度として後押ししようとする枠組みが『京都議定書』である。冷静に考えれば、京都議定書の示す、各国に割り当てられた二酸化炭素排出削 減目標あるいは排出権は不当なものである。これは、既に大量の二酸化炭素を排出して、物質的な豊かさを獲得した先進国グループの既得権益の保護と、途上国 の正当で自発的発展の制限である。

また、京都メカニズムあるいはクリーン開発メカニズムとは、先進工業国グループが最先端技術の新たな販路として途上国を確保することを強力に後押しする ものであり、更にその見返りとして二酸化炭素排出権を自国に移転することによって、更なる市場支配力を強固なものにする。更に、二酸化炭素排出権取引とい う『仮空の市場』は、無から大金を生み出す仕組みとして、投機の対象として先進工業国にとって魅力的な市場である。

日本国内においても状況は同じである。国家戦略として『エコ商品』開発を強力に後押しし、「環境にやさしい」という裏づけの無い謳い文句の下で、一般の 市場価格より高い商品が売られ、あまりにも高くて普及が望めないような商品については国家補助という名目で税金が企業へ流れているのである。企業にとって は『エコ商品』は非常に収益性の高い魅力的な市場なのである。

こうして、二酸化炭素地球温暖化脅威説によって、先進工業国グループは世界市場の支配権を将来的にも確保することが保障される。先進工業国グループに とっては、二酸化炭素地球温暖化脅威説の自然科学的な妥当性の検討など、どうでも良いことであって、世界市場における支配権の確保に有効であるから、二酸 化炭素地球温暖化脅威説を強力に支持しているのである。

(2) 科学的な分析を欠いた無責任な国の対応

環境政策に限らず、国家が何らかの財政措置を行うような事業にあっては国の責任で、当該事業の目的に対して、支出した税金に対するその目的の達成度が十 分に満足できるものかどうかを判断しなければならない。少なくとも事業の事前評価の段階でその実効性を徹底的に検討し、事業が完了した後には効果を評価 し、期待どうりの効果があったか、あるいは不十分なところがあればそれを改善すべく努力することが要求されることは言うまでも無い。

しかしながら、環境問題対策、特に地球温暖化対策として行われている事業については、事前の評価すら行われていない。現在の国の環境政策の基本にある二 酸化炭素地球温暖化脅威説は、既に検討したように、IPCC報告において一数値実験結果として『数℃の気温上昇があるかもしれない』という見通しに過ぎな い。しかも、この温暖化説は、理論的な反論のみならず、多くの実際の観測データからも妥当性はきわめて低いのが現状である。

更に、地球温暖化対策として進められている石油代替エネルギーに対する技術的な評価の杜撰さは、ひどい状況である。仮に、二酸化炭素地球温暖化脅威説が 妥当なものだったとしても、現在導入が進められている石油代替エネルギーシステムは、あまりにも低効率であって、石油とその他希少資源の浪費を加速する可 能性が極めて高い(詳細は次セクション以下で検討する)。しかし、低効率であるがゆえに石油代替エネルギーへの移行は産業規模の拡大につながり、国にとっ ての、ポスト公共土木工事として新たな利権構造を生み出しつつある。

問題が一科学分野における学問的な論争であるならば別であるが、実際の国家政策として事業化される環境政策においては、国の責任においてその妥当性を科 学的・徹底的に検討することは当然のことである。科学的な検討は学会やその中で力を振るう企業に支えられた『御用学者』の判断をそのまま採用することに よって、責任放棄している状況は許されない。このような姿勢によってこれまで何度失敗を繰り返してきたのか、経験から学ぶべきである。

(3) 報道機関の問題

更に大きな問題が、環境問題関連、とりわけ地球温暖化に対する報道機関の報道内容である。環境問題は、通常の国家政策とは異なり、その判断において科学 的な検証が決定的に重要であり、必要不可欠である。環境問題の内容把握、そして問題対策の立案は、自然科学的な裏づけなしには成功はおぼつかない。報道機 関としては、国民に対して環境問題についての出来るだけ正確で科学的な判断材料を提供するべきである。

しかし、残念ながら今日の環境問題に関する報道は、国、あるいはそれに準ずる研究機関などの権威組織の報道機関向けの発表を、独自の科学的な検証を経ぬままに、大量に撒き散らしている。自ら報道した内容の矛盾点すらも放置しているのが現状である。

巷にあふれるこうした大量の情報の『成果』が、大多数の人が科学的・論理的な背景のない「二酸化炭素地球温暖化脅威論」を信じている現在の危機的な状況 を作り出した。この社会的な責任はきわめて大きい。独自の分析を欠いた権威機関の「玄関ねた」にたよる報道姿勢は、報道機関の自殺行為であり、かつての轍 をまたしても踏むことになりそうである。

(4) 研究機関の問題

大学や公的な研究機関における地球温暖化対策に対する研究内容は、既に検討してきた企業・国家戦略の影響によって規定されている。国公立大学では、独立行政法人化によって、研究費を獲得するために企業あるいは国家の政策に沿った研究開発に重点がおかれている。

その結果、環境問題・地球温暖化の論理的な考察やエネルギーコストという問題の核心に対する研究は隅に追いやられ、専ら「いわゆるエコエネルギー」の実用化という側面での研究開発が重点的に行われている。

6-4 結論

先進工業国・企業の世界市場における利権の拡大の野望の下で、更なる利益追求を目指す企業と、これを無批判に後押しし、同時に新たな利権にありつこうと する国、研究費によってこれに追従する大学・研究機関という産官学共同体と、その宣伝部隊としてのマスコミ・報道機関によって創られた多くの人が信じる共 同幻想が、社会問題としての『地球温暖化』なのである。

二酸化炭素地球温暖化脅威説批判 近 藤 邦 明氏 『環境問題』を考える より

新規作成:Mar.19,2008

最終更新日:Mar.13,2009