近年観測されている地球温暖化の第一義的な原因は、人為的な活動、とりわけ石炭・石油をはじめとする炭化水素燃料の燃焼に伴う大気中への二酸化炭素の排出の結果もたらされる大気中の二酸化炭素濃度の上昇による付加的な温室効果だとする、いわゆる『二酸化炭素地球温暖化説』が広く信じられている。

確かに二酸化炭素は温室効果ガスの一つであることは間違いない。しかしだからといって大気中の二酸化炭素濃度の上昇が近年観測されている気温上昇の主因だとする考えは短絡的に過ぎる。前セクションでも触れたとおり、気温変動の短期的な変動機構は全くと言ってよいほど解明されておらず、考えられるだけでも気温の変動要因はいくつもある。

ここでは二酸化炭素地球温暖化説の科学的な根拠について検討すると伴に、二酸化炭素地球温暖化説と矛盾する観測結果を提示する。

3‐1 地球大気の温室効果

まずはじめに、温室効果の機構を直江兼緑氏のHP「Think about Climate Change」から紹介する。

温室効果と放射強制力

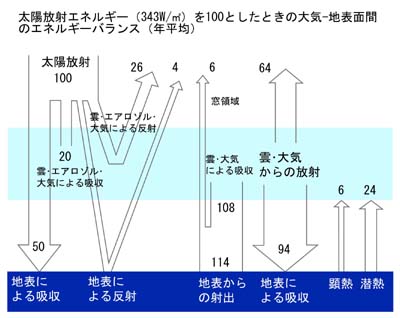

一つ一つの原子の大きさからずっと視点を大きくとって、物質を塊として巨視的に見た場合、あらゆる物質はその表面温度の4乗に比例して、電磁波としてエネルギーを放出します(Stefan-Boltzmannの法則)。太陽は、その内部で核融合を起こしてエネルギーをつくりだすことにより、その表面温度は約5500℃に達し、可視光領域を中心とした波長帯で周囲に向けてエネルギーを放射します。これが、我々が目で見る太陽の光です。地球に達する太陽からの放射の一部は、大気中の光の散乱や、雲・エアロゾル(大気中に漂う微粒子)・地表面による反射で宇宙空間へ散逸され、残りの一部は、大気中に含まれる水蒸気やオゾンと、雲・エアロゾルによって吸収されて大気を暖めます。地球の表面はそれらの残り、すなわち約50%の太陽エネルギーを吸収することになります。

地球表面はその温度を上げると、地球の表面温度に応じたエネルギーを放射します。このエネルギーのうち、温室効果ガス(greenhouse gases)によってほとんど吸収されない波長帯(窓領域)にあるごく一部はそのまま宇宙空間へと放出されますが、大部分は大気中の水蒸気(H2O)・二酸化炭素(CO2)・メタン(CH4)などの温室効果ガスによって特定の波長帯で吸収され、大気を暖めます。暖められた大気もまた、その温度に応じて周囲にエネルギーを放射します。これらのガスは太陽放射の短い波長帯(可視光)に対しては透明で、光をよく透過させますが、地球放射の長い波長帯(赤外線)に対してはこれをよく吸収する性質を持っているため、地表面は太陽から直接やってくるエネルギーと、自身が放出したエネルギーが一度大気に吸収されて戻ってくるエネルギーの両方を受け取ることになります。これが地表面から失われるエネルギーとバランスすることで地表面の気温は決まっています。地表面のエネルギーは、放射(大部分を占める)以外にも熱伝導による地表から大気への熱の移動(顕熱)や、地表からの水蒸気の蒸発(潜熱)によっても失われていますが、いずれにせよ、受け取るエネルギーが増加すれば地表面の温度は上昇し、それに伴って放射や顕熱・潜熱の量も増大して平衡に達することになります。こうした理由で、大気の吸収がなかったときの温度に比べて地球表面はかなり高い温度で維持されています(大気による吸収がなかったとすると地球の平均温度はマイナス20℃近くになってしまうことでしょう)。これがいわゆる「温室効果(greenhouse effect)」です。

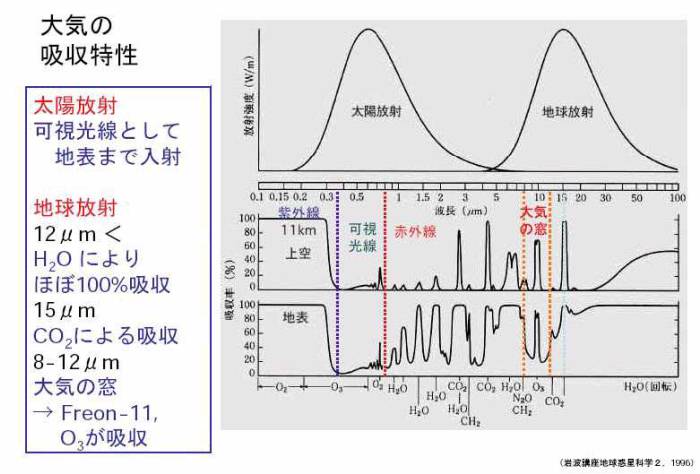

では、具体的に地球大気の温室効果が、どのような吸収特性を持っているのかを見てみる。下図は、京都大学大学院人間・環境学研究科自然環境論講座の石川尚人助教授のHPの基礎地球科学1に掲載された吸収特性を示した図である。

太陽放射エネルギーは、0.6μm付近を中心とする可視光部で最も高く、地球大気は可視光に対してほとんど透明であるため、赤外部の一部は大気に吸収されるが、可視光部の多くは地表に到達する。紫外部は、上空においてオゾン(O3)によってほとんど吸収される。

地表に到達した太陽放射によって温められた地表は、大気へ向かって赤外線を放射する(地球放射)。大気を構成する各分子は、個々の吸収特性に応じて、地球放射の特定の波長帯の赤外線を吸収する。最も地球放射のエネルギーの高い波長帯を含んで、約12μm以上の波長帯では水蒸気(H2O)が大部分の赤外線を吸収する。8~12μmの範囲は、顕著な吸収帯に重なっておらず、地球放射は大気に吸収されずに大気圏外へ放射される(大気の窓)。

二酸化炭素(CO2)吸収帯は、15μm付近にあるが、既にこの吸収帯では大部分の地球放射は捕捉されている。

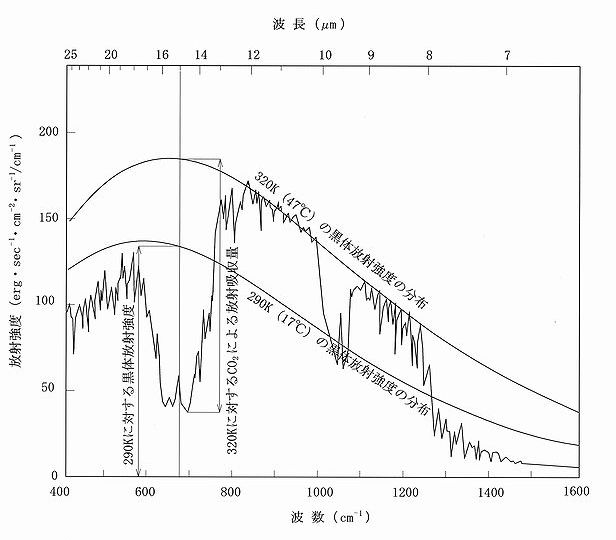

次の図は、人工衛星ニンバス4号が捉えた真夏のサハラ砂漠における地球放射スペクトルである。

観測値の大気の窓に当たる波長8~12μm付近のスペクトルは、320K(47℃)の黒体放射強度の分布に良く重なっていることから、サハラ砂漠の表面温度は47℃程度であると考えられる。

図から、二酸化炭素の吸収帯の中心である波長15μm付近では、320Kの黒体放射の75%程度が吸収されていることが分かる。砂漠ではほとんど水の蒸発による潜熱の放出がないため、地表付近はほとんど生命活動のない熱平衡状態に近いと考えられる。

平均的な地球環境の地表温度は15℃(288K)程度といわれる。図中に290Kに対する黒体放射スペクトルの分布を示している。観測結果と比較すると、波長15μm付近のサハラ砂漠(320K)における二酸化炭素による赤外線吸収量は、290Kの黒体放射強度よりも大きいことが分かる。

以上より、大気中の二酸化炭素濃度は、平均的な地球環境(地表温度15℃)における波長15μm付近の地球放射を吸収するのに十分な濃度を有していると考えられる。

ニンバスは地球放射を観測するために、地表が見通しやすい大気の透明度の高い(雲や水蒸気濃度が小さい)サハラ砂漠を選んでいる。平均的な地球環境では更に雲や水蒸気によって地球放射が吸収されることを考えれば、波長15μm付近の吸収可能な地球放射は既にほとんど吸収されつくしていると考えられるのである。

現在の地球大気の温室効果で、既に地球放射の 90~95%が捕捉されていると言われる。そのうち、水蒸気が8~9割、二酸化炭素を含むその他の気体が残りの1~2割を吸収している。温室効果において、圧倒的に影響力を持っているのは水蒸気であることがわかる。大気中の二酸化炭素濃度が上昇しても、二酸化炭素の吸収帯における地球放射の吸収量の増加はわずかである。石川氏のHPでは、二酸化炭素濃度が現在の2倍になった場合の気温上昇は1.2℃と見積もっている。

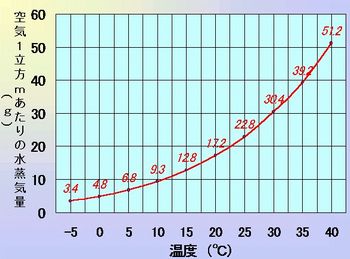

地球大気の温室効果を考える場合、最も影響の大きいのは水蒸気であることを述べた。例えば日本の場合、秋から冬にかけてよく晴れた日の朝は冷え込むことを我々は体感的・経験的に知っている。これは大気中の水蒸気濃度が下がり、地球放射に対する水蒸気による吸収が減少するために水蒸気による温室効果が低下するためである(例えば真夏の蒸し暑い日、気温30℃、湿度80%の場合、大気中の水蒸気量は 30,240ppm になる。これに対して、乾燥した冬の朝、気温 5℃、湿度20%の場合、同じく 1,692ppm になる。下図参照。)。天気予報でよく聞く放射冷却現象である。

気温-飽和水蒸気量(yamamasaさんのHPによる)

大気中の二酸化炭素濃度が上昇した場合の温室効果は、いつでもどこでも一様に現れるのではない。もともと二酸化炭素による温室効果は、全温室効果の極一部に過ぎないため、圧倒的な影響力を持つ大気中の水蒸気濃度によって大きく影響されることになる。二酸化炭素による温室効果が顕在化するのは、相対的に大気中水蒸気濃度の低い地域であり、時期である。

具体的には温帯の冬季、亜寒帯、寒帯において顕著に現れると考えられる。熱帯や温帯の夏では大気中水蒸気濃度が十分高いために、二酸化炭素濃度の上昇による影響はほとんど考えられない。これに対して、大気中の水蒸気濃度が低い温帯の冬季、亜寒帯、寒帯においては二酸化炭素による影響が相対的に大きく現れると考えられる。これによって地球の気候は、熱帯ではそれほど大きな影響はなく、温帯では冬季の気温が上昇することによって気温の年較差が縮小し、亜寒帯、寒帯では全般的な気温の上昇が起こると考えられる。総じて時間的・地域的な気温分布が平滑化され、温室効果による温度上昇は主に最低気温の上昇として現れることになる。

ともすると地球温暖化は灼熱地獄的なイメージで語られることが多いが、現実には最低気温の上昇によって気温較差が小さく、温暖で穏やかな気候の地域が拡大すると考えられる。尚、地球熱機関の平均的な熱収支の概要は、§2-1環境問題総論『生きている地球』その3補足をご覧頂きたい。

3‐2 二酸化炭素地球温暖化説の妥当性の検証

前節で述べたとおり、温室効果ガスである二酸化炭素の大気中濃度の変化は、地球の気候システムにおいて、程度は別にして何らかの影響を及ぼすことは事実である。しかしながら、地球の気候システムの変動要因は多岐にわたっているのにもかかわらず、殊更温室効果ガスに注目し、中でもそれほど主要な温室効果ガスではない二酸化炭素を近年観測されている気温上昇の第一義的な主因と断定するのは短絡的に過ぎると考える。ここでは各種の観測データを提示することによって、二酸化炭素地球温暖化説の妥当性を検証する。

3‐2-1 気温変動と大気中二酸化炭素濃度の関係

(1) 長期的気温変動と大気中二酸化炭素濃度

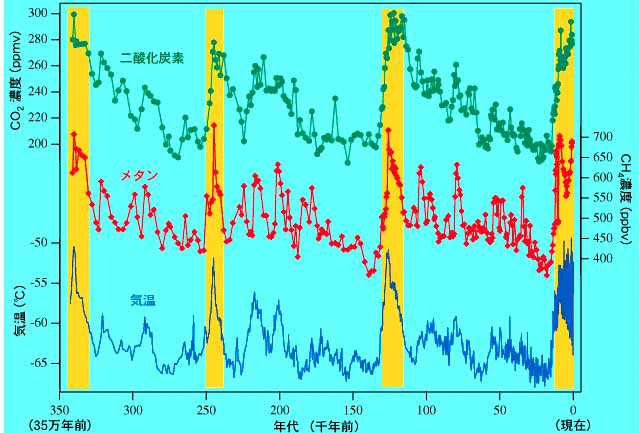

南極氷河のアイスコアに含まれる物質の分析による、過去の大気組成と温度変化を調べた研究として、ボストーク基地の成果が良く知られている。ここでは、より長期間のデータとして、ドームふじ基地の分析結果を「東北大学大学院理学研究科大気海洋変動観測研究センター」のホームページから紹介する。

南極ドームふじ氷床コアから得られた過去34万年間の二酸化炭素とメタンの濃度と南極の気温との関係

気温のグラフから,この34万年の間には温暖な「間氷期」が現在を含めて4回あり(黄色く塗ってある期間),それ以外の時期は寒冷な「氷期」だったことが分かります。二酸化炭素とメタンの濃度は気温と密接に関係していて,間氷期に高く氷期に低いことから,気候変動によって温室効果気体の循環が大きく変化していたことが分かります。さらに,氷期から間氷期に向かって気温が急上昇するとき,温室効果気体濃度も同期して急上昇しています。このことは,二酸化炭素やメタンの濃度上昇による温室効果の強まりが気温の上昇をさらに強めるという「正のフィードバック」が過去に働いていたことを示唆しています。

この分析グラフを見ると、気温変動と大気中の二酸化炭素濃度、メタンガス濃度の変動は非常に良い対応を示していることが分かる。このように二つないしそれ以上の物理量が対応して変動する場合、いずれか一つが原因であって、そのほかの物理量はこれに従属して変動すると考えるのが自然である。あるいは、いずれの現象も別の現象の結果かもしれない。高温期の気温の極大点を詳しく見ると、わずかに二酸化炭素とメタンの大気中濃度の極大点より先に発現しているように見える。

東北大学のホームページでは、『二酸化炭素やメタンの濃度上昇による温室効果の強まりが気温の上昇をさらに強めるという「正のフィードバック」が過去に働いていたことを示唆しています。』と述べていることからも、気温変動が原因となって、これに従属して二酸化炭素やメタンの大気中濃度が上昇したと解釈していることが分かる。

仮に、二酸化炭素地球温暖化説が主張するように、二酸化炭素あるいはメタンの大気中濃度の上昇が主因であって、これに従属して気温上昇が起こっているものと仮定すると、二酸化炭素やメタンの大気中濃度を周期的に変動させる地球システムのイベントを示さなければならないが、今のところその目論見は成功していないようである。

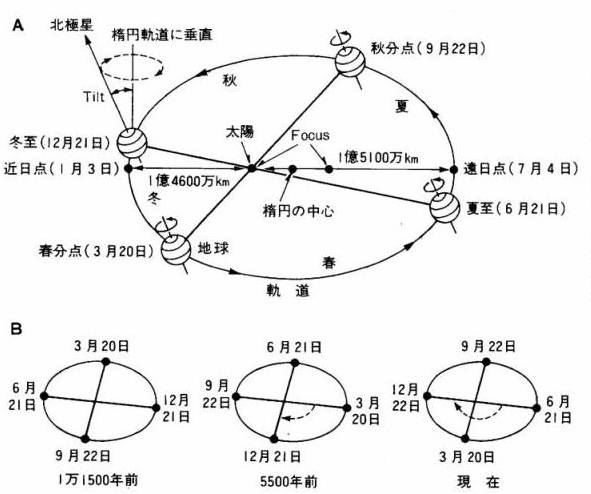

現在、この気温の周期変動の最も有力な原因と考えられているのは、地球の太陽を巡る軌道要素の周期的な変動である。この周期変動をミランコビッチサイクルと呼ぶ。

出典/根本順吉 著「超異常気象」p.136(中公新書)

アイスコアの分析結果による気温の周期変化は、約2万年、4万年、10万年の周期変動を合成した曲線でよく表せる。この周期変動は、上の図に示す地球の惑星運動の軌道要素の変動に対応した、地球の太陽光の受光能の変化である。地球の太陽を巡る軌道の扁平率の変動周期は約10万年であり、地球の地軸の傾きが22.1度から24.5度の間を変動する周期は約4万年である。更に、春分点の歳差現象(B)の周期が約2万年である。

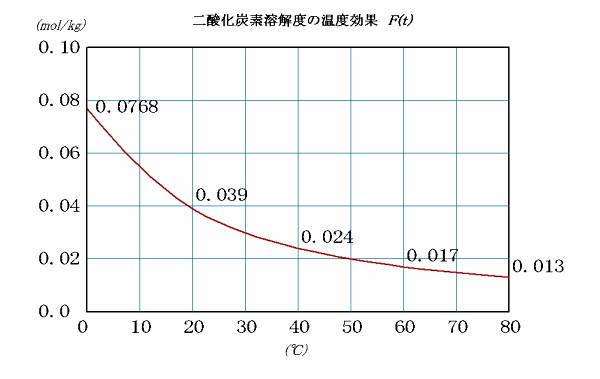

このミランコビッチサイクルによって地球が太陽から吸収するエネルギー量が変化して、まず気温が変動し、続いて海洋表層水温が変動する。海洋表層水に含まれている二酸化炭素やメタンなど、比較的水に溶けにくい気体が海洋表層水温の変動に伴って、ヘンリーの法則にしたがって大気中に放出あるいは大気中から吸収され、大気中の濃度が変動し、受光能の変動による気温の変動を増幅するものと考えられる。

長期的な地球の気温の周期的な変化は、ミランコビッチサイクルによる太陽放射に対する地球の受光能の変動が原因であり、それによって気温、続いて海洋表層水温の変動が起こり、その結果として大気中の二酸化炭素濃度が変動すると考えるのが妥当である。大気中の二酸化炭素濃度の変動は太陽放射に対する受光能変動の結果である。

縦軸は、1気圧の二酸化炭素が水1リットルに溶解する量(モル)を示している。

(2) 短期的気温変動と大気中二酸化炭素濃度

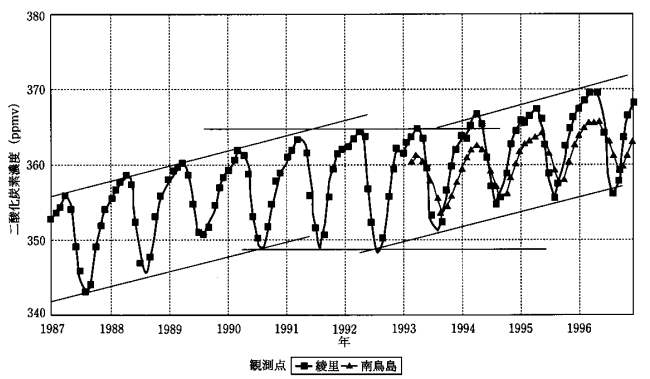

前節で、長期的な気温変動と大気中二酸化炭素濃度の変動について検討したが、ここでは最近の短期的な変動について検討する。ハワイ・マウナロア観測所のC.D.Keeling らの観測結果を示す。

出典/根本順吉 著「超異常気象」p.213(中公新書)

この図は、観測値から長期的な変動傾向を取り除いた大気中二酸化炭素濃度変動と気温変動の短期的な二者関係を抽出した結果を示している。この30年間の系統的な観測結果からも、やはり長期的な変動の場合と同様に、気温の変動が先行し、半年から一年後にこれに追随して大気中の二酸化炭素濃度が変動していることが分かる。

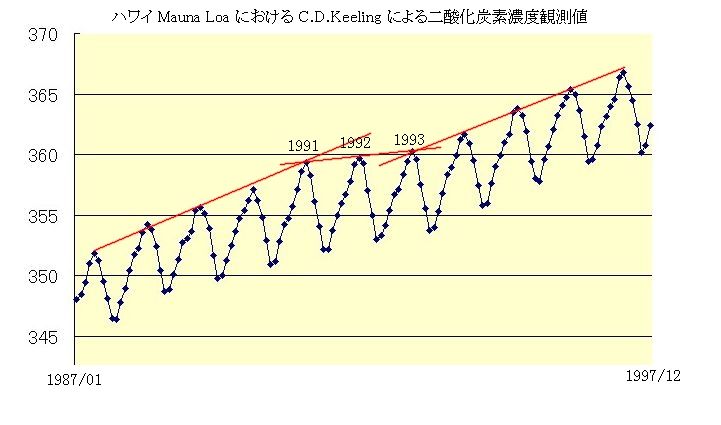

次に示す図は非常に興味深い図である。1991年6月9日に、フィリピンのピナツボ山で大噴火があった。その年、日本においても異様に赤い夕焼けが観測された。これは大量の火山灰が大気中に放出されたからである。

出典/槌田敦 著「研究ノート 石油文明の次は何か」

出典/槌田敦 著「研究ノート 石油文明の次は何か」大気中に放出された火山灰はしばらくの間大気中に漂い、太陽放射の地表への到達を妨げることになった。その結果、世界的に約2年間、気温の上昇が止まり、あるいは低下したことが観測された。

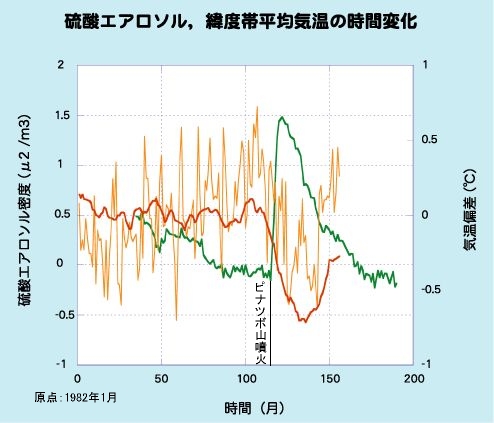

次に示す図は、『九州大学総合研究博物館 特別展示 地球惑星科学への招待』に掲載されている図である。

このページでは、火山ガスとして噴出した二酸化硫黄起源の硫酸エアロソルに『日傘効果』として太陽放射の入射量を減らす効果と同時に、温室効果ガスとしての効果があることが述べられている。硫酸エアロソルの日傘効果と火山灰による効果とどちらが卓越しているのかの言及はないものの、明らかに火山ガスとして硫酸エアロソルを含めた温室効果ガスが増加したにもかかわらず、観測結果として、明らかに北半球の気温が低下したことが示されている。

上図は北緯30°~北緯40°の緯度帯の温度偏差(1982年1月~1990年12月の各月の平均値を基準として、各月の気温から差し引いた値)(橙色の曲線)と、その15ヶ月移動平均(短期変動成分を取り除いたもの)(赤色の曲線)、硫酸エアロソル密度(緑色の曲線)の時間変化を示します。横軸は時間軸(単位は月)で、原点は1982年1月です。硫酸エアロソル密度は、ピナツボ噴火直後から急速に増加して、1991年12月から1992年1月ころにかけて最大値に達し、その後、指数関数的に減少しました。一方、緯度帯で平均した気温偏差は噴火後1年目と2年目の夏に大きく低下しました(約-0.6℃)。

火山活動によって大気中に放出されたのは火山灰だけではない。同時に二酸化炭素などの温室効果ガスを含む大量の火山ガスも大気中に放出された。また、 1992年からの2年間、産業活動が特に停滞したわけではないので、炭化水素燃料の燃焼に伴う二酸化炭素排出量は前年並みか、それを少し超える程度排出され続けていたはずである。つまり、1992年には前年よりも多い二酸化炭素が大気中に排出されたのである。

二酸化炭素地球温暖化説によれば、大気中に排出された二酸化炭素の量が増えれば、大気中の二酸化炭素濃度が上昇し、したがって温室効果の増大によって昇温傾向は強まるはずである。

しかし、実際の観測結果からは、全く逆の結果が示された。ピナツボ火山噴火後2年間にわたって、気温上昇傾向は停止あるいは低下傾向を示し、大気中二酸化炭素濃度の上昇も停止したことが世界的に観測された。大気中に放出された二酸化炭素はどこにいてしまったのであろうか?

この期間観測された結果を帰納的に解釈すれば、

①火山灰によって地表に到達する太陽放射エネルギーが減少したことによって気温が低下した。

②同時に、海洋表層水温が低下し、ヘンリーの法則にしたがって大気中の二酸化炭素が海洋表層水に吸収され、二酸化炭素の大気中濃度の上昇傾向が停止した。

と理解するのが最も自然である。二酸化炭素地球温暖化説によれば、少なくとも大気中の二酸化炭素濃度について上昇する要因(火山ガスの付加)はあるが、低下する要因は海洋表層水温の低下以外にありえない。大気中の二酸化炭素濃度の低下は海洋表層水温低下の結果としてヘンリーの法則にしたがって発現したのである。

このピナツボ山噴火前後の観測結果から、以下の3点が明らかになったと考える。

①大気中に放出された火山灰によって、有意に観測できる程度の地表に到達する太陽放射の減少、ならびに気温低下が発現する。

②太陽放射ならびに気温変動による海洋表層水温の変動によって、ヘンリーの法則にしたがって大気中の二酸化炭素濃度は有意に観測できる程度に変動する。

③二酸化炭素の排出量の変動は、必ずしも大気中濃度の変動に直接結びつかず、気温変動の主要な要因ではない。

以上、気温と大気中二酸化炭素濃度の二者関係に着目してきたが、過去の観測データからは、二酸化炭素地球温暖化説の主張とは異なり、むしろ気温の変動に追従して二酸化炭素濃度が従属的に変動すると解釈する方が妥当である。

観測値からは、火山灰の大気中の滞留による太陽放射の地表への到達量の減少と見られる気温上昇傾向の停滞あるいは気温低下が観測されているが、二酸化炭素排出量の増加による温室効果の増大による気温上昇は見られなかった。これは、3‐1で検討したように、現在の地球放射のレベルでは、温室効果に対して有効に働く大気中二酸化炭素濃度が、既に飽和状態に近いことの傍証だと考えられる。少なくともピナツボ山の噴火前後の観測結果からは、火山灰による太陽放射に対する遮蔽効果の方が気温変動に与える影響が大きかったことは否定できない。

二酸化炭素地球温暖化説では、海洋表層水と大気との二酸化炭素の交換は少ないと考えられていたが、海洋表層水の温度効果(ヘンリーの法則)は、有意に観測できるほど大気中二酸化炭素濃度を変動させる。しかし、二酸化炭素の大気中濃度の変動だけでは気温を変動させる要因にはならないと考えられる。また、大気中への二酸化炭素排出量の変動は、必ずしも大気中の二酸化炭素濃度の変動に直接結びつかず、地球システムの炭素循環の諸条件を考慮しなければならない。

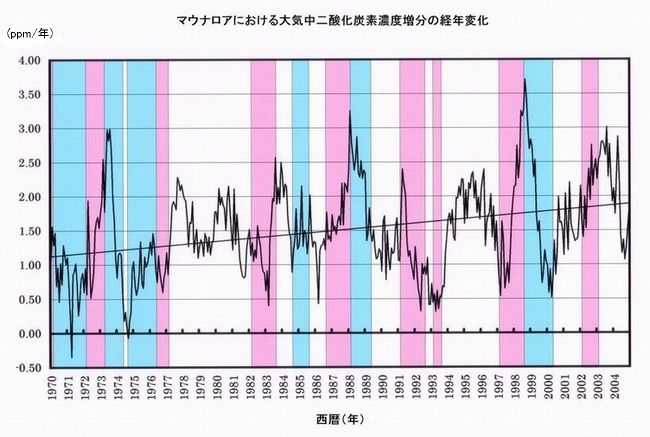

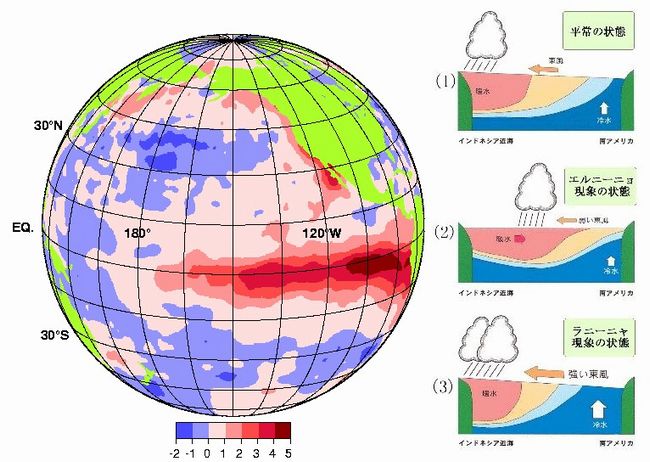

(3) 二酸化炭素大気中濃度増分の変動とエルニーニョ/ラニーニャ現象New!

前節でも紹介した、大気中二酸化炭素濃度の長期間の観測を続けている、ハワイ・マウナロアのC.D.Keelingの観測データを基に、大気中二酸化炭素濃度増分の経年変化を調べてみる。

ここでは、月毎の観測値から前年同月の観測値を差し引くことによって季節変動をキャンセルした1年間の大気中二酸化炭素濃度増分ΔCO2(ppm)の月毎の変動を示している。併せて、この間のエルニーニョ現象(桃色の着色部分)とラニーニャ現象(水色の着色部分)の発現期間を併記した。図中の直線は ΔCO2の回帰直線である。

IPCC報告では、人為的に大気中に排出される二酸化炭素の46%が大気中に残留して、これによって大気中二酸化炭素濃度が上昇すると仮定した(IPCC、1995年)。しかしながら、ここに示したΔCO2の経年変化を見る限り、その値は非常に変動が大きく、これを以って人為的に大気中に排出される二酸化炭素の『一定部分』が大気中に残留するというのは全く説得力に欠けるものである。

IPCCをはじめとする地球温暖化論では、大気中二酸化炭素濃度の増分は年率1.5ppm(1980年代)~1.8ppm(1990年代)と主張しているが、これだけ大きな変動を示す値の単純な算術平均値に意味があるとは考えられない。大気中二酸化炭素濃度増分の変動要因を現実の観測データに基づいて検討すべきである。

さて、前節までの議論において、大気中二酸化炭素濃度の変動は、ヘンリーの法則ないし、気体の海水への溶解度の温度効果によって大きく支配されている可能性を示唆した。海洋表層水温の変動現象であるエルニーニョ/ラニーニャ現象は、この仮説を検証するための格好の自然現象である。

エルニーニョ現象は、何らかの原因で貿易風が弱まり、ペルー沖の海域に暖水塊が留まることによって、この海域の海洋表層水温が平年に比べて相対的に高くなる現象である。その結果、この海域の気圧は低下し、更に貿易風を弱める方向に作用するため、一度エルニーニョが発現すると、かなり長期間安定してこの状態が続くことになる。

ラニーニャ現象はエルニーニョ現象とは逆に、何らかの原因で貿易風が強まり、暖水塊を平年以上にインドネシア近海側に押しやることによって、これを補償するために中深層の冷水がペルー沖の海面にまで上昇することによってこの海域の水温が平年に比べて低くなる現象である。

エルニーニョによって、海洋表層水温が高くなれば、海洋表層水の二酸化炭素溶解度は低下し、大気中に二酸化炭素を放出することになる。逆に、ラニーニャによって、海洋表層水温が低下すれば、海洋表層水の二酸化炭素溶解度は上昇し、大気中の二酸化炭素を吸収することになる。

冒頭に示した図において、ΔCO2の増減とエルニーニョ/ラニーニャ現象の発現パターンを比較すると、幾つかの例外はあるものの、予想通りエルニーニョが発現するとΔCO2は急激な上昇局面に入り、逆に、ラニーニャ現象が発現すると急激な下降局面に入ることが分かる。

エルニーニョ/ラニーニャ現象と大気中二酸化炭素濃度増分ΔCO2の関連から、大気中二酸化炭素濃度の変動要因として、海洋表層水温が大きな影響を持つ事が、過去の観測結果からも示された。

図において、この関係が当てはまらないケースが1975年前後のラニーニャと、1992年前後のエルニーニョの発現した時期である。海洋表層水温の変動は、二酸化炭素の大気中濃度を変動させる一つの重要な要因ではあるが、これで全てが説明できるものではない。むしろ例外があって当然である。これらの時期には、エルニーニョ/ラニーニャ現象以上に、大気中二酸化炭素濃度に大きな影響を与えたイベントがあるはずである。

後者については、既に前節で触れた、ピナツボ火山の大噴火によって、全世界的に気温が低下傾向を示した時期である。当時は、海洋の広範囲で海洋表層水温が低下したと考えられるため、エルニーニョによるΔCO2の上昇要因よりも、その他の広範囲の海域のΔCO2の低下要因の影響のほうが大きかったものと考えられる。

註)エルニーニョ/ラニーニャ現象とは(HP:エルニーニョ/ラニーニャ現象の情報より)

図Aは、1997年の春に発生して1998年の夏に終息したエルニーニョ現象が最盛期にあった1997年11月における太平洋の海面水温の平年(1971~2000年の30年間の平均)からの偏差の分布を示しています。赤道に沿った海域では、日付変更線(経度180度)の東から南米沿岸にかけて海面水温が平年より1℃以上高く、西経100度付近では4℃以上高くなっています。

エルニーニョ現象はこのように、太平洋赤道域の中央部(日付変更線付近)から南米のペルー沿岸にかけての広い海域で海面水温が平年に比べて高くなり、その状態が1年程度続く現象です。これとは逆に、同じ海域で海面水温が平年より低い状態が続く現象はラニーニャ現象と呼ばれています。表は、気象庁に太平洋の海面水温の解析データが整備されている1949年以降に発生したエルニーニョ現象とラニーニャ現象の期間を示しています。なお、エルニーニョ/ラニーニャ現象の発生及び終息は季節単位で表すことにしています。

図A 97/98エルニーニョ現象最盛期(1997年11月)の月平均海面水温平年偏差。

(2004/10/05)

3-2-3 二酸化炭素温暖化説と気温観測値の矛盾

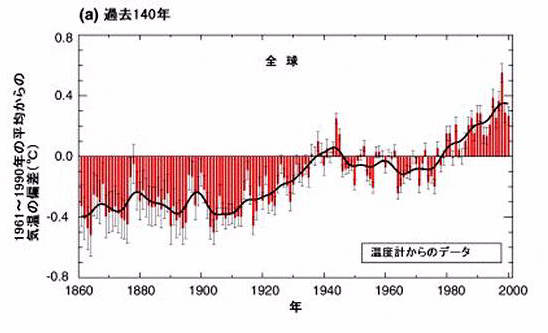

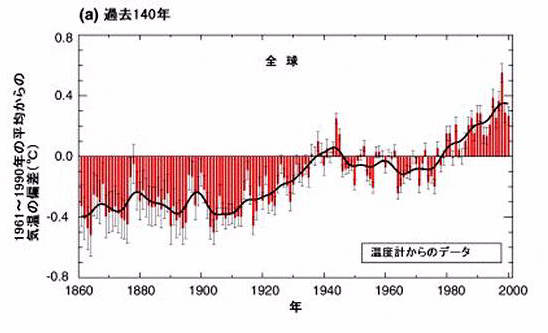

IPCC第三次評価報告書から、地球の平均気温の変動を下図に示す。

図SPM-1:過去140年と過去1000年の地球の地上気温の変動

IPCC第三次評価報告書~第一作業部会報告書 気候変化2001 科学的根拠~政策決定者向けの要約(気象庁訳)より

(a)地球の地上気温を年毎(赤棒グラフ)とほぼ10年平均(黒線,約10年以下の変動を除くためにフィルターをかけている)で示す。年々のデータには,データの不連続,機器によるランダムな誤差と不確実性,及び海面水温のバイアス補正や陸上における都市化の影響の補正における不確実性で生じる不確実性が含まれる(黒い縦線は95%の信頼区間を示す)。過去140年と100年の両期間ともに,最良の見積もりによると,地球の平均地上気温は,0.6±0.2℃上昇した。

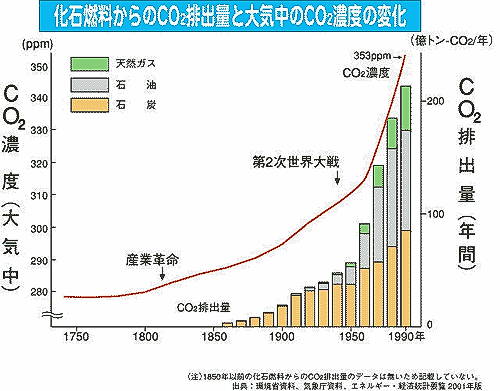

これに対して、二酸化炭素濃度の変動を下図に示す(HP原子力のページより)。

平均気温の変動を見ると、1860~1910年までは緩やかな上昇・下降を繰り返し1910年頃に極小になっている。全般として顕著な気温上昇傾向は見られない。 1910~1940年にかけては顕著な上昇傾向が見られ、この30年間で約0.5℃の昇温が認められる。1940~1970年代中期までは、一旦気温は下降傾向を示している(蛇足ながら、この時期には地球寒冷化が問題視されていた)。1970年代後期から現在にかけて再び昇温傾向を示し、この30年間で約 0.4~0.5℃程度の昇温が認められる。

これに対して、大気中の二酸化炭素濃度は産業革命が本格化する以前の1700年代後期から単調に増加しており、その上昇率は近年になるほど大きくなっている。炭化水素燃料の燃焼に伴う二酸化炭素の排出量は前世界大戦後に急増している。

二酸化炭素地球温暖化説によれば、二酸化炭素の大気中濃度の上昇によって、平均気温は単調に上昇傾向を示し、その上昇率は近年に近づくほど大きくなるはずである。

しかし実際に観測された平均気温の変動はこれとはかなり異なった傾向を見せている。特に注目すべきは、前世界大戦後の大気中の二酸化炭素濃度の上昇率が大きくなった時期に、逆に低温化傾向を示しているのは、全く矛盾する挙動である。

二酸化炭素地球温暖化説では、既に述べたとおり、寒冷で大気中の水蒸気濃度の低い地域ほど顕著な気温上昇が現れるはずである。

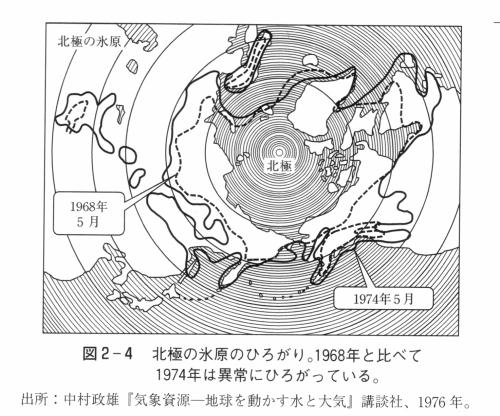

上図は1968年と1974年の北極海における氷原の範囲を示したものである。二酸化炭素地球温暖化説では既に二酸化炭素による温室効果が顕在化しているとされる20世紀の後半の1974年に、北極海の氷原は異常に拡大していたのである。和田英夫氏4)によると、17~18世紀の小氷期に比肩し得る程の拡大だという。北極圏では1950年代から寒冷化が著しく、日下実男氏5)によると、1940年代から1960年代のわずか20年の間に年平均気温が7℃ も低下したのである。

二酸化炭素地球温暖化説では、大気中の二酸化炭素濃度の上昇によって、最も顕著な気温上昇が現れるはずの極地方で著しい気温の低下が観測されているのである。

更に、根本順吉氏6)7)によると、近年の北半球における気温上昇は、低緯度地方(0~30度)ではわずかな気温上昇、中緯度地方(30~60度)で最も気温上昇が顕著であり、高緯度地方(60~90度)の気温上昇は小さく、最も気温上昇が顕著になるはずの両極ではほとんど変化が見られないのである。

以上、いくつかの観測値を示したが、1970年以降、30年間程度の継続的な温暖化傾向は観測されているものの、その内容を詳しく見ると二酸化炭素の温室効果による気温上昇とは明らかに異なった性状・分布を示しているように思われる。

2-3-4 水蒸気フィードバック、アルベドフィードバック

二酸化炭素地球温暖化説では、二酸化炭素による直接的な温室効果だけではなく、これが引き金となって気温上昇の正のフィードバック機構が機能して、気温上昇を増幅すると仮定されている。想定されている主要なフィードバック機構について、簡単に触れておく。

(1) 水蒸気フィードバック

これは、(二酸化炭素濃度の上昇による)気温上昇が起こると、大気中の水蒸気量が増加することによって、水蒸気による温室効果が増大するために、気温上昇を増幅するという考えである。これは確かに考えられるシナリオである。ただし、温室効果ガスには温室効果に対して有効に機能する大気中濃度の上限が存在する。既に触れたように、熱帯や温帯の夏季では既に温室効果に有効に働く大気中の水蒸気濃度は十分高く、この地域では水蒸気フィードバックは無効である。水蒸気フィードバックは二酸化炭素の温室効果の場合と同様に、大気中の水蒸気濃度の低い寒冷な地域においてのみ有効である。つまり、高緯度地方ほど水蒸気フィードバックは強く現れることになる。

では、実際に近年の気温上昇について水蒸気フィードバックが機能しているのだろうか?これについては(財)石炭エネルギーセンター(JCOAL news No.11/2000.4)の「基本に立ち返って 温室効果ガス、水蒸気、CO2の役割を見直す」(pdf)などをご覧いただきたい。結論だけ述べると、水蒸気フィードバックが有意に確認できるような事象は現れていない。

(2) アルベド・フィードバック

これは、太陽放射に対する地球の反射率の変化による気温上昇のフィードバック効果である。具体的には、(二酸化炭素濃度の上昇による)高緯度地方・両極地域に顕著な気温上昇が起こると、氷河や雪に覆われた太陽放射に対する反射率が非常に高い地域が減少する。その結果、この地域の地表(海面)は太陽放射をそれだけ多く吸収することになり、気温上昇を増幅することになる。

実際には、両極地方では氷河は増加傾向にあり、亜寒帯・寒帯においても積雪地域が顕著に減少したなどという事はない。今のところ、アルベド・フィードバックは機能していないようである。

ここに示した二つのフィードバック機構はいずれも(もし機能すれば)、二酸化炭素による温室効果の特性-高緯度地方ほど気温上昇が大きい-を更に増幅する効果を持つ。しかしながら、前節で触れたとおり、現実の観測結果からは、高緯度地方の気温上昇は小さく、両極においてはほとんど気温上昇は観測されていないのである。近年観測されている温暖化傾向の主因は、少なくとも二酸化炭素地球温暖化説(フィードバック機能も含めて)の想定する気温上昇過程ではないことは明らかである。

関連レポート

新版 Keelingのグラフ解釈に対する考察 近藤邦明 (HP管理者/2008/02/28)New!

大気中二酸化炭素濃度と海面水温・気温の関係 近藤邦明 (HP管理者/2006/02/21)

二酸化炭素温暖化仮説とエントロピー 近藤邦明 (HP管理者)New!

【参考資料】

このセクションの目的は、二酸化炭素地球温暖化説の科学的な妥当性を検討することであり、これに代わる気候変動モデルを提示することではないが、気候変動に関連すると思われるいくつかの興味深い観測データを以下に提示する。観測データの解釈は、閲覧者各自にお任せする。

まず最初に、再びIPCC報告からの平均気温の変動図を示しておく。

よく見かける図であるが、この図は必ずしも信頼に足るデータとは言えない。全球の平均気温を考える場合、面積的に見て地球の7割を占める海洋上の気温の観測データは、陸地の観測データに比較して極端に少ない。陸地における観測点にしても人口密度の高い地域ほど多い。また、現在と100年以上前の観測データを同程度の精度とみなせるかどうかも極めて疑わしい。近年の気温の上昇傾向のどれほどがヒートアイランド現象による局地的な影響を受けているのかも定かではない。これらの不確定要素をどのように補正することが妥当なのか、極めて重大な問題を含んだ図であることを銘記しておかなくてはならない。

近年になって、衛星観測によって全球の気温データが集められているが、地上における観測値との対応はそれほど良くないようである。同じ条件で観測された衛星データにおける傾向は一つの資料ではあるが、これを過去の観測データと比較してもそれほど意味があるとは考えられない。

更に、1000年オーダーの気温変動になると、直接的な観測データがないため、年輪、珊瑚、氷床コアなどに残された気候の痕跡から気温を類推した値であり、それぞれのデータの示す定性的・長期的な気温変動傾向を読取ることには意味があるが、これを現在の観測データと数値的に直接比較することには無理がある。

(近藤)

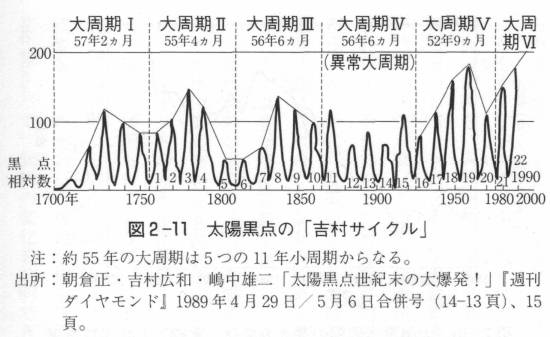

出典/薬師院仁志 著「地球温暖化論への挑戦」p.224

上図は、吉村サイクルと呼ばれる太陽黒点の周期性を示したグラフである。太陽黒点の発現する周期は、9.7~11.8年の間で変動し、平均すると約11年の周期性を持っている。この11年周期がさらに5周期集まって約55年の大周期を構成している。太陽黒点の発現個数は太陽の活性度を表すひとつの指標である。太陽黒点数が多く観測される時期は地球が受け取る太陽放射量が多いと考えられる。平均気温の移動平均と太陽黒点数の大周期の変動には類似性があるように見える。

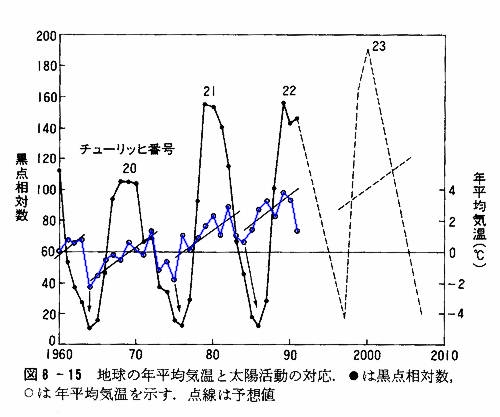

出典/根本順吉 著「超異常気象」p218(中公新書)

上図は、更に最近30年間の平均気温変動と太陽黒点数を詳細に示している(図中の青色の線が年平均気温)。年平均気温は太陽黒点の小周期の周期性に類似の周期性を見せている。これについて、根本順吉氏1)は次のように述べている。

これを見ると、1960年以後の地球の平均気温は、太陽活動と対応して変化していることがわかるのであって、1990年から91年にかけての気温の極大は、チューリッヒ番号22の極大に対応したものであることがわかる。気温は黒点の極小を出発点として、太陽活動の一周期ごと、波を打つような形で、次第に上昇しているのである。

人為的なCO2の増加などによっては、とうていこのような変化は説明できないであろう。

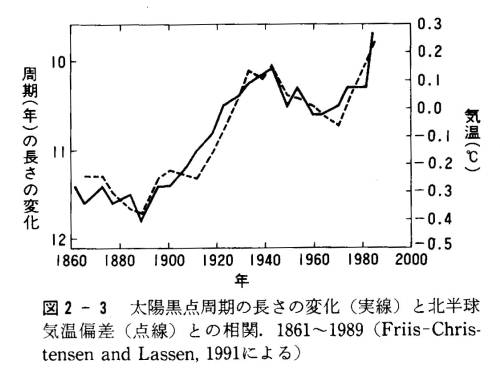

出典/根本順吉 著「超異常気象」p.45(中公新書)

上図は、前に述べた黒点数の小周期の変動と気温変動の対応関係を示した図である。これは、1991年にFriis Christensen と Lassen によって明らかにされたものである。黒点数の小周期は、9.7~11.8年の間で変動し、短い周期は太陽活動レベルが高いことを示し、長い周期は太陽活動レベルが低いことを示す。図中の点線で示した平均気温の変動と太陽黒点の小周期の変動は見事な一致を示している。

1) 根本順吉著 中公新書『超異常気象』(1994年,中央公論社)

2) 薬師院仁志著 『地球温暖化論への挑戦』(2002年,八千代出版)

3) 槌田敦著 『研究ノート 石油文明の次は何か』(名城論叢 第1巻 第3号 2001年3月)

4) 和田英夫他 『異常気象-天明異変は再来するか』(1965年,講談社)

5) 日下実男著 『大氷河期-日本人は生き残れるか?』(1976年,朝日ソノラマ)

6) 根本順吉著 『熱くなる地球』(1989年,ネスコ)

7) 根本順吉著 『地球汚染 Q&A』(1990年,岩波書店)

二酸化炭素地球温暖化脅威説批判 近 藤 邦 明氏 『環境問題』を考える より

新規作成:Mar.19,2008

最終更新日:Mar.13,2009