最近では、太陽光発電に変わって石油代替エネルギー供給システムとして、その主役の座は風力発電に移りつつある。風力発電の発電単価は25円/kWh程度であり、太陽光発電に比べてかなり廉い事から、石油利用効率において太陽光発電より優れていることが推測される。

しかしながら、風力発電の特性から、一概にこれが優れたエネルギー供給システムかどうかは単純に判断できない。まず、風力発電の特性からみることにする。

a. 風力エネルギーないし風力発電の特性

風力とは、空気という気体の流れの運動エネルギーである。流体のエネルギーについては、Bernoulli(ベルヌーイ)の定理が知られている。これは、渦の無いスムースな流れに成り立つエネルギー保存則の表現だと考えられる。具体的には次の式で表される。

v2/2g + P + Ω = 一定

v2/2g : 単位質量の持つ運動エネルギー、vは流速、gは重力加速度.

P : 圧力.

Ω : 位置エネルギー.

今、風力発電装置を通過する上流側の値には添字1、通過した後の下流側の値には添字2を付け、風力発電装置で捕捉された仕事をwで表すと、

w = (v12/2g + P1 + Ω1) - (v22/2g + P2 + Ω2)

となる。ここでは簡単のために圧力、位置エネルギーは変化しないものとすると、

w = (v12 - v22)/2g

風力発電装置のブレードの回転する範囲の面積をAとすると、ここを通過する気体の流量Qは Av1となる。気体の密度をρとすると、Aを通過する質量はAv1ρとなる。今、 v2 = cv1 、( 0 < c < 1 )とすると、風力発電装置が捕捉するエネルギー量Wは以下で表される。

W = Av1ρ(v12 - v22)/2g = Aρv13(1 - c2)/2g

つまり、風力発電装置で捕捉されるエネルギー量は、上流側の風速の3乗に比例し、入力としての上流側の風力に対する効率は(1 - c2)で表される。効率は、c = 0 のとき、即ち、下流側の風速がゼロのとき、最大となる。

ここでは、理想的な状態について示してきたが、風力発電装置でエントロピー(例えばブレードの振動や回転部分の摩擦などによる発熱など)が生成され、また、自然風が乱流である事から、実際の効率はこれよりも小さくなる。これらを無視して、重要なのは、風力発電装置の捕捉する仕事=発電能力が、上流側風速の3乗に比例することである。

さて、自然風は絶えず風速が変化している。通常風速とは、10分間平均の値を示す。風速自体も絶えず変化するが、短期的には10分平均風速の数倍の風速が発現する。(瞬間最大風速)/(10分平均風速)で与えられる突風率は、通常1.5~2程度といわれるが、乱れの大きい場合にはこの値が3を超えることも稀ではない。

これを風力発電装置で捕捉される仕事に当てはめると、突風率が2の場合、発電量は2の3乗倍の8倍になり、突風率が3の場合は3の3乗倍の27倍にも達する。逆にその次の瞬間風が止まれば、発電量はゼロになる。

この風力発電の特性を考えれば、発電出力が短時間で激しく変動することは容易に推測できる。以下に原子力図面集に掲載された、『太陽光・風力発電の出力変動』から、実際の発電出力の時間変動の例を示す。

風力発電は、太陽光発電以上に時間変動の激しい発電方式である。風力発電を大規模に電力供給システムに導入した場合、発電出力の変動があまりにも激しいため、風力発電からの出力をそのまま配電することは考えられない。風力発電からの電力は、蓄電システムを介して送電することが必要になる。

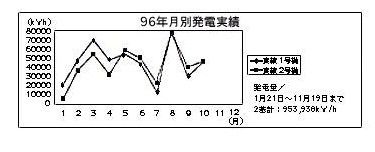

風力発電の出力は、短時間の変動だけでなく、立地によってその場所の年間を通した風況の特性によっても大きく変動する。次に示すのは、新エネルギー財団のホームページから、山形県立川町の400kW×2風力発電施設の年間稼動実績の変動について示したものである。

このように、発電出力の季節変動は非常に大きく、また、立地によっても大きく異なることが推測される。蓄電システムの長期運用は太陽光発電より以上に難しいものになると考えられる。

さて、環境省もこうした風力発電の発電特性の条件の悪さを考慮して、新たな蓄電システムを考えているようである。それは、洋上の浮体構造物上に風力発電装置を作り、そこで水の電気分解による水素製造プラントを作るという方法である。製造した水素は、勿論燃料電池システムで利用しようというのである。

これは、石油利用効率を無視したとんでもない構想である。まず第一に、陸上においてすら発電コストが25円/kWhと高価な風力発電装置を、環境の厳しい洋上に浮体構造を建設してその上に風力発電装置を作れば、コストは更に跳ね上がるのは検討するまでも無い。ここで発電した電力によって水素を製造し、更に石油利用効率の低い燃料電池システムに投入すれば、最終的に得られた電力の石油利用効率はきわめて低いものになるのは当然である。

また、潮風に曝される厳しい環境中に曝された風力発電装置の劣化は陸上の比ではなく、保守・点検に投入されるエネルギー・資源量が増えるばかりでなく、耐用年数も大幅に短くなる。風力発電~水素製造プラントの『実証』試験など、税金をドブに捨てるようなものである。

b.エネルギー・コストないしエネルギー産出比(対石油消費)

ここでは、石油火力発電との比較で、風力発電の価格構造を少し詳しく見ておく。

(1)石油火力発電

石油火力発電は、最も主要な発電方式の一つであり、実績も多く、データの信頼性が高いと考えられる。まずこの発電方式に対する試算を試みることにする。

石油火力発電の総合的な熱効率は0.35である。これに対して、燃料としての重油の燃焼熱に対する発電装置の熱効率は0.4程度である。

重油1L(リットル)の燃焼によって得られる熱量は9Mcal/L程度である(1Mcal=1,000kcal)。よって、重油1Lによって電力生産に有効に利用できる熱量は次式のとおりである。

9Mcal/L×0.4=3.6Mcal/L=3.6×4.2MJ/L=15.12MJ/L (∵1cal≒4.2J)

一方、1kWh=1k・(J/sec)・3,600sec=3.6MJである。以上から、重油1Lの燃焼によって得られる電力量は次式で求めることが出来る。

15.2÷3.6=4.22kWh/L

電力量1kWhを生産するために必要な重油量は、

1/4.22L/kWh=0.236L/kWh=P1

これが、電力量1kWhあたりの石油コスト=エネルギー・コストである。重油の単価は20円/L程度であるから、石油の経済コストは次式で求められる。

0.236×20円/kWh=4.72円/kWh

石油火力発電の総合的な熱効率は、0.35であった。石油火力発電に投入される全石油量をP0 、その内、燃料として消費される石油量をP1とすると、

0.35P0=0.4P1 ∴P1=0.35/0.4P0=0.875P0

つまり、石油火力発電に投入される全石油量の約88%が発電のための燃料として消費されていることになる。残りの12%は、火力発電の施設建設や運転・保守などの自家消費分として消費されていることになる。

さて、次に石油火力発電による電力の価格構造を考えてみることにする。石油火力発電の発電単価は8円/kWh、その内、燃料の経済コストは60%程度であるとする。実際に計算してみると、

8円/kWh×0.60=4.80円/kWh

となり、前述のエネルギー・コストから算出した値4.72円/kWhとよく対応している。

次に、石油火力発電の燃料費以外のコストとは、発電所の施設建設、運転、保守などに必要な経費である。その内、20%を発電用燃料以外の投入エネルギー(石油)の経済コストと仮定すると、

8円/kWh×0.4×0.2=0.64円/kWh

火力発電の投入エネルギーの経済コストの合計は、

4.80円/kWh+0.64円/kWh=5.44円/kWh

燃料費、自家消費の割合は、

燃料費 : 4.80円/kWh÷5.44円/kWh=0.88

自家消費 : 0.64円/kWh÷5.44円/kWh=0.12

となり、エネルギー・コストから算出した比率と良い対応を示す。

以上より、以下に示す風力発電のエネルギー・コストの推定において、燃料以外の発電費用の20%を投入エネルギーの経済コストとしても、それほど大きな誤りはないものと考えられる。

(2)石油火力発電と風力発電の比較

石油火力発電と同様に、風力発電の発電単価を25円/kWhとして風力発電の投入エネルギー(石油)の経済コストを算定すると、

25円/kWh×0.2=5.00円/kWh

となり、火力発電と大きな違いはない。以下、石油火力発電、風力発電とも、対石油エネルギー産出比を0.35として説明する。

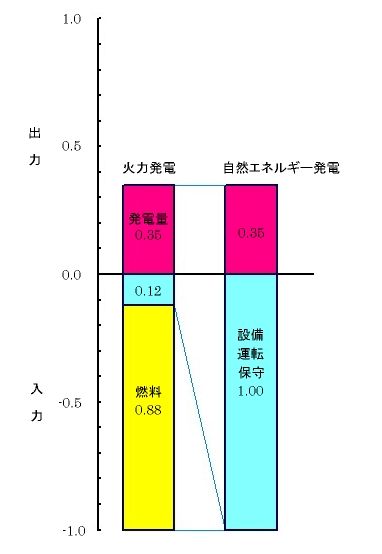

以上の二つのモデルのエネルギー産出比の構成を次の図に示す。

投入エネルギー(石油)量と、最終的に産出される電力量を『総量』で比較すると、当然のことながらエネルギー産出比を0.35で同じと仮定しているので、いずれの発電システムでも同じである。これでは見かけ上、自然エネルギー(風力)発電における電力の『原料』であるはずの風力は何も生み出していないのと同じである。

二つの発電システムの違いは、投入される石油の使途の構成にある。火力発電では投入する石油の大部分が発電のための燃料として消費されるのに対して、自然エネルギー発電では発電のための燃料として石油を消費しないので、全て設備の建設や運用・保守に投入されることになる。

投入された石油に占める自家消費分は施設規模に反映される。モデル・ケースでは火力発電では投入石油の12%であるのに対して、自然エネルギー発電では 100%になる。つまり、同量の電力を供給するために自然エネルギー発電の方が圧倒的に大量の資源を消費し、したがって、発電システムから排出される廃物量や廃熱量が大きくなると考えられる。

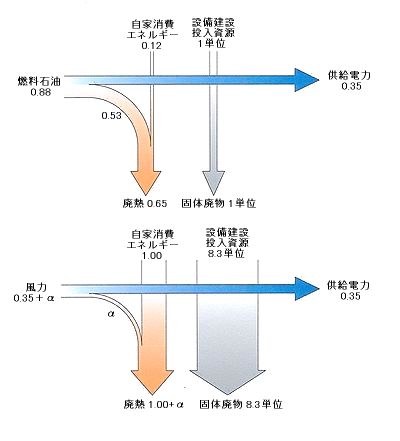

電力生産図

生産図では、横方向に『原料』から『製品(ここでは電力)』への流れを示し、縦方向に生産システムに投入され、消費されるエネルギー資源、その他資源の流れを示す。投入されたエネルギー資源は最終的に廃熱として環境中に廃棄され、その他資源は施設の耐用年数が経過すると固体廃棄物となる。

石油火力発電では、石油0.88が発電のための原料としてシステムに投入される。発電の熱効率を40%程度とすると、60%(0.88× 0.6≒0.53)は廃熱として環境中に廃棄され、最終的に0.35の電力を生産する。更にシステムの運用のために自家消費される石油(≒0.12)が廃熱となり、合計0.65が廃熱として環境中に捨てられる。また、火力発電所の設備を作るために、1単位の資源が投入され、廃棄される。

これに対して、風力発電では『原料』として風の運動エネルギー(風力)を捕捉し、これが発電機を介して電力に変換される。運動エネルギーはエントロピーを持たないエネルギーであるが、発電装置の摩擦や振動によってロスが生じ、これが廃熱となって環境中に廃棄される。その値をαで表しておく。最終的に風力発電においても0.35の電力が生産される。

ここで多少説明を加えておくと、生産図に示した風力は風力発電のブレードを介して捕捉できた正味の運動エネルギーである。風力発電装置のブレードの回転面を通過する風力とは全く別物である。

風力発電では、システムの運用のために自家消費される石油(=1.00)とαが廃熱として環境中に廃棄される。また、自家消費するエネルギー量に応じた資源が設備建設に投入されるとすると、1.00/0.12≒8.3単位の資源が投入され、耐用年数経過後に固体廃棄物として廃棄される。

独立行政法人経済産業研究所の戒能一成氏による『電源構成試算モデルと発電コスト比較について』(平成15年7月)の資料によると、平均的な火力発電と風力発電の発電能力当たりの設備費は次の通りである。

風力発電 21.5~28.0 万円/kW

LNG火力発電 20.8 万円/kW

石油火力発電 28.7 万円/kW

風力発電に対して、設備利用率20%、耐用年数を17年、火力発電については設備利用率70%、耐用年数40年と仮定して、耐用期間中に発電される単位電力量当たりの設備費用を算定する。耐用期間中に単位発電能力当たりの設備によって生産される電力量、及び、単位電力量あたりの設備費用は次の通りである。

風力発電 17×365×24×0.2= 29.8kWh 7.2~9.4 円/kWh

LNG火力発電 40×365×24×0.7=245.3kWh 0.8 円/kWh

石油火力発電 40×365×24×0.7=245.3kWh 1.2 円/kWh

風力発電では、単位発電電力量当たり、火力発電の6~12倍程度の設備が必要ということになる。ここで行った試算、火力発電の設備を1.0単位としたときの風力発電の設備8.3単位は妥当な推定値であると考える。

以上の検討より、発電システムで消費される石油以外の資源量、あるいは発生エントロピー量まで視野に入れて評価すれば、圧倒的に火力発電の方が優れた発電方式だと考えられる。更に自然エネルギー発電固有の時間的不安定性やそれに伴うバックアップ施設の必要性を加味すれば、風力発電の利用は全く無意味である。また、太陽光発電など全く論外であることは今更説明の必要はない。

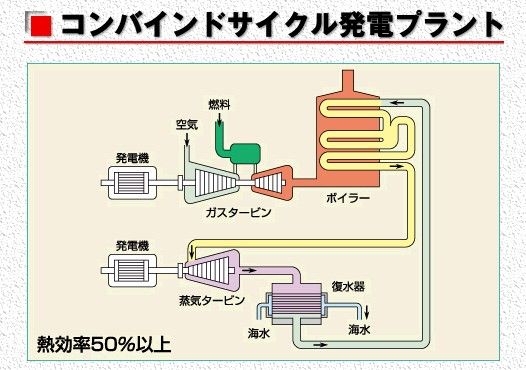

【参考】コンバインドサイクル発電

最新の火力発電方式では、ガス・タービンの廃熱を蒸気タービンの熱源にすることによって、熱効率で50%以上を達成していると言う。既存火力発電の設備更新の選択肢として、風力発電と競合するのはこのコンバインドサイクル方式の火力発電になると考えられる。コンバインドサイクル火力発電システムはどこにでも建設可能であり、送電ロスも小さい。また、需要の変動に対する熱効率の変動も比較的小さいと言う。時間変動に対するバック・アップ施設の必要な風力発電システムを選択することは考えられない。

三菱重工高砂製作所HPより

それにもかかわらず、風力発電を導入しようとする背景は何であろうか?これまでの検討で明らかなように、自然エネルギー発電は、燃料として石油を消費しない代わりに火力発電に比較して、圧倒的に施設規模が大きくなる。発電施設を生産する装置メーカーにとって、これは市場の拡大を意味しており、非常に魅力的な発電方式であるはずである。この辺りに真相があるのではないだろうか?。

(2005/01/18追記)

(3) エネルギー・ペイバック・タイム(EPT)New!

エネルギー・ペイバック・タイム(EPT)とは、発電システムを運用するために投入したエネルギーを、その発電システムからの出力で賄うために必要な期間のことである。投入エネルギーの評価が問題になるが、発電システムとしての対石油消費に対する性能を比較するという意味において、火力発電では燃料用の石油も含み、その他施設建設、運転、保守、廃棄の全ての段階にかかわる投入エネルギー(石油)を、対象にすべきである。

既に冒頭で述べたとおり、石油火力発電は勿論、石油代替エネルギー(発電)システムの対石油エネルギー産出比は、1.0を越えることはない。これは、耐用期間中に、投入エネルギーを出力エネルギーで賄うことは出来ないことを意味している。つまり、石油代替エネルギー(発電)システムでは、EPTは定義できないはずである。

ところが、色々なところで、盛んに自然エネルギー発電のEPTの数値が一人歩きしている。ここでは、最も権威のある例として、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のホームページの風力発電に対する数値を検討する。

NEDOのホームページによると、『風力発電の場合は、年平均風速に影響を受けるが、年平均風速が4m/s以上、あるいは、利用率が 24%以上であれば、EPTは1年以内となる試算例がある。』としている。これを基に試算する。比較対照は、石油火力発電である。

①石油火力発電の価格構成(合計投入金額をC1円とする)

石油以外の費用:0.32×C1(円)

石油費用:0.68×C1(円)

対石油エネルギー産出比:0.35

※C1の内、6割を発電用石油燃料の費用とする。その他の費用には、設備建設、運転、点検・補修などの費用、人件費などを含む。4割をその他の費用とし、その他費用の内の2割を発電用燃料以外の石油の費用とする。つまり、

石油以外の費用=(0.4×0.8)×C1

石油費用=(0.6+0.4×0.2)×C1

②風力発電の価格構成(合計投入金額をC2円とする)

石油以外の費用:0.8×C2(円)

石油費用:0.2×C2(円) ※燃料はないので、その他エネルギーのみ。

対石油エネルギー産出比:20 ※耐用年数20年、EPT1年とした場合。

③石油の単位価格あたりのエネルギー量

a=0.525(kWh/円)※重油:9Mcal/L、20円/L、1cal=4.2Jとした場合。

以上の仮定で、発電電力量と発電単価を試算する。

石油火力発電

0.68×C1×0.35×a=0.24×C1×a(kWh)

C1/(0.24×C1×a)=4.17/a=7.9(円/kWh)

風力発電

0.2×C2×20×a=4×C2×a(kWh)

C2/(4×C2×a)=0.25/a=0.5(円/kWh)

となり、発電単価は風力発電の方が圧倒的に安くなる。

風力発電をはじめ、自然エネルギー発電の導入に対して、『経済コストは高くても、石油節約的である』ということがよく言われる。しかし、これは石油を使って物を製造するという工業生産の本質的な構造を理解していないために起こる誤りである。

ここで示したように、もし風力発電のEPTが1年で、耐用年数が20年(=対石油エネルギー産出比20)だとすれば、風力発電の発電単価は0.5円/kWhという、極めて廉価になるはずである。しかし、実際の風力発電による発電単価は25円/kWh程度と非常に高価である。

次に、風力発電において、エネルギー産出比を20、発電単価を25円/kWhとした場合、投入金額に占める石油の経済コストの比率Aを求めてみる。発電電力量は、

A×C2×20×0.525=10.5×A×C2(kWh)

発電単価は、

1/(10.5×A)=25(円/kWh)

∴A=0.0038

もし、エネルギー産出比が20、発電単価が25円/kWhだとすると、投入金額のうち、石油に対する費用の割合は、僅かに0.38%になる。これは、現在の工業的な生産物を使った施設による電力生産ではとても考えられない非現実的に低い値である。もしこの数値が実態を反映しているとすると、風力発電装置メーカーはとんでもない大儲けをしていることになる。

最後に、風力発電の発電単価が25円/kWh、投入金額に対する石油費用を20%とした場合のエネルギー産出比(g)を試算してみる。発電電力量は、

0.2×C2×g×a(kWh)

発電単価は、

C2/(0.2×C2×g×a)=1/(0.2×g×0.525)

=1/(0.105×g)=25(円/kWh)

以上より、対石油エネルギー産出比は、

g=1/(25×0.105)=0.38<1.0

ほぼ、既存の石油火力発電と同程度である。この程度の値が実態に近いのではないだろうか?石油エネルギー産出比が1.0未満であれば、EPTは定義不能(∵EPT>耐用年数)である。

NEDOのホームページのEPTを元に試算を行った二つのケースでは、いずれも現実には有り得ない結果となった。これはEPTの値が非現実的なものであることを示している。その原因は、投入エネルギー算定において重大な積み残しがあると考えられる。あるいは恣意的なデータの捏造によって、新エネルギーの導入を是が非でも行おうとする、環境問題対策以外の強力な意思が働いているものと考えられる。

(2005/06/24追記)

c.最終評価

風力発電は、発電絶対量に対する石油利用効率は、既存の石油火力発電と同程度と考えられるが、発生エントロピー(廃熱と廃物)量まで考えると、圧倒的に石油火力発電に劣っている。更に、極めて不安定な風力発電を運用するために必要な蓄電装置などの付帯設備まで考えれば、風力発電の導入は無意味である。尚、具体的な事例に基づく評価については、『APU学生起業家による風力発電計画を考える』と『APU風力発電計画総括』を併せてご覧頂きたい。

(2004/06/11)

【参考】二酸化炭素排出量からのエネルギー・コストの推定New!

原子力発電のセクションで紹介した電力中研の『ライフサイクルCO2排出量による発電技術の評価』の石油火力発電の二酸化炭素排出量から、エネルギー・コストの試算を試みる。

グラフによると、石油火力発電で1kWhの発電を行うために、742gの二酸化炭素が発生する。重油の主成分をオクタデカンC18H38(分子量254、比重0.9)だと仮定する。

二酸化炭素CO2の分子量は44より、発生するCO2のモル数は、

742/44=16.7mol/kWh

である。C18H38が1mol完全燃焼した場合、発生するCO2は18molである。CO2が16.7mol発生するために必要なC18H38のモル数は、

16.7/18=0.93mol

である。C18H38(重油)0.93molの重さは、

0.93×254=236g

である。重油の比重は0.9であるから、単位発電量当たりに投入される石油の量は、

236/0.9=262ml/kWh=0.262L/kWh=P0

である。

b.エネルギー・コストないしエネルギー産出比(対石油消費)(1) で試算した値から、0.35P0=0.4P1、P1=0.236L/kWhより、

P0=0.4P1/0.35=0.4×0.236/0.35=0.270L/kWh

二酸化炭素排出量から求めたエネルギー・コストと、よい対応を示す。以上より、b.エネルギー・コストないしエネルギー産出比(対石油消費)でもとめた石油火力発電の推定値は、概ね妥当なものであろう。

しかし、電力中研の『ライフサイクルCO2排出量による発電技術の評価』の火力発電以外のデータから求めたエネルギー産出比は、残念ながら非現実的な値であり、信頼できるものではない。

(2005/07/05追記)

二酸化炭素地球温暖化脅威説批判 近 藤 邦 明氏 『環境問題』を考える より

新規作成:Apr.1,2004

最終更新日:Mar.29,2006